骨芽細胞を標的とする、副甲状腺ホルモン製剤に代わる薬剤開発に向け研究

大阪大学は1月18日、オートファジーによって骨芽細胞が活性化するメカニズムを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の吉田豪太大学院生(研究当時)、同大医学系研究科/生命機能研究科の吉森保教授(遺伝学/細胞内膜動態研究室)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Autophagy」に掲載されている。

画像はリリースより

これまで、骨芽細胞をターゲットとする薬剤は、副甲状腺ホルモン製剤のみが知られていた。骨形成促進作用をもつ薬剤選択が限られており、さらに副甲状腺ホルモン製剤は使用期間が限定されているという課題があった。また、オートファジーによって骨芽細胞の機能が活性化するということはこれまでの研究でわかっていたが、どのようなメカニズムで活性化するかは不明のままだった。

骨芽細胞<オートファジーでNICD分解<NOTCH下流の増骨性転写因子増加<骨粗鬆症抑制

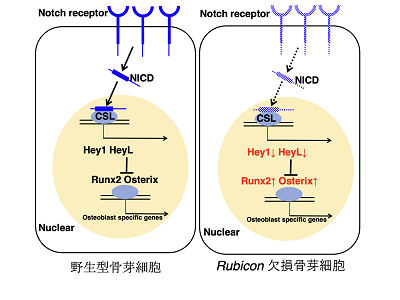

研究グループは、オートファジー抑制タンパク質Rubicon(ルビコン)を欠損させることによってオートファジー亢進マウスを作成することに成功しており、これらのマウスを用いて、まず骨芽細胞特異的なRubicon欠損マウスを作成した。この骨芽細胞特異的オートファジー亢進マウスの海綿骨は増骨性の変化を示し、さらにモデルマウスの骨粗鬆症が改善した。

これまで、NOTCH経路が骨芽細胞分化に抑制性に機能していると報告されてきたが、このオートファジーが亢進した骨芽細胞ではNOTCHシグナル下流のNICDの分解が促進していることがわかった。そのため、NICDが減少することでその下流に位置する増骨性の転写因子(Runx2、Osterix)が増加し、骨芽細胞の分化が亢進しているということが判明した。

骨粗鬆症の新規治療薬への応用に期待

研究成果により、新規の骨芽細胞をターゲットとした創薬の可能性が期待される。例えば、Rubiconの阻害剤の開発が進めば、オートファジーを促進することができるため、その薬剤の骨芽細胞への特異的送達により骨芽細胞のみオートファジーを促進する治療法開発の可能性が考えられるという。

社会の高齢化に従って骨粗鬆症の患者が増加し、骨折による長期臥床が原因で寝たきりになる患者が増えている。日本のみならず世界的にも高齢化社会が進行し、同様の問題を抱える国が多いという現状がある。「その中で、増骨性の新規薬剤が創られれば、広く必要とされる薬剤となる可能性が高いと思われる」と、研究グループは述べている。