I型IFN標的の治療は再燃が課題、転写因子IRF5は発症後の治療標的となるか?

横浜市立大学は7月20日、全身性エリテマトーデス(SLE)における転写因子IRF5の阻害が現行治療法の限界を克服した新たな治療法となる可能性を患者検体と動物モデルを用いた実験により証明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科免疫学の藩龍馬助教、菊地雅子大学院生、佐藤豪特任助教、田村智彦教授らの研究グループが、同発生成育小児医療学、同幹細胞免疫制御内科学、東京大学、沖縄科学技術大学院大学、エーザイ株式会社と共同で行ったもの。研究成果は、「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

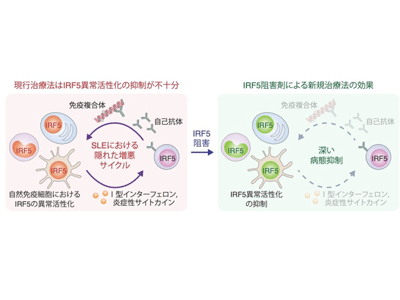

自己免疫疾患の難病であるSLEでは、ステロイドや免疫抑制剤を中心とした治療により生存率は高い一方で、日和見感染をはじめさまざまな副作用があるため、生活の質や長期予後を改善できる新たな治療法が求められている。これまでに、SLE患者を対象としたI型IFN受容体に対する抗体の治験が進んでおり、有効性が示されたが、まだ高い再燃率がみられており、再燃を一層抑えられる新規治療法の開発が課題だった。研究グループは以前の研究で、転写因子IRF5の過剰活性化によりSLEの増悪サイクルが形成されること、そして前もってIRF5の量を半減させるだけでマウスSLEの発症を未然に防げることを示した。このように、IRF5はSLEの有力な治療標的候補だったが、臨床経過に伴うIRF5の活性化状態の変化や、発症「後」のIRF5阻害が治療効果を示すかどうかについては不明だった。

現行治療法は異常なIRF5活性化とIFN誘導遺伝子発現を十分に抑制できない

今回、研究グループは、まずSLE患者末梢血中の免疫細胞におけるIRF5の活性化状態を、核移行を指標に解析した。すると、これまでの報告通り、健常者群と比較してSLE患者群の多くではIRF5が高い活性化状態にあった。このIRF5異常活性化は、現行の標準治療を受け疾患活動性が低下した寛解期の患者群でも、同様に生じていた。I型IFN産生の指標となるIFN誘導遺伝子も、活動期群・寛解期群いずれにおいても高発現していた。さらに、活性化型IRF5のみを認識するモノクローナル抗体を作製して試験管内解析を行ったところ、プレドニゾロンやヒドロキシクロロキンなどの現行治療薬は白血球を自然免疫刺激した際のIRF5活性化を阻害できなかった。したがって、現行治療法はSLEにおける異常なIRF5活性化とIFN誘導遺伝子発現を十分に抑制できないことが示唆された。

マウスSLEモデルの実験で発症後にIRF5欠損で病態抑制を確認

IRF5はI型IFN産生に重要であるため、IRF5の阻害はI型IFNの阻害以上の効果を持たない可能性が考えられた。そこで研究グループは、マウスSLEモデルでI型IFN受容体遺伝子欠損とIRF5遺伝子欠損の効果を比較した。その結果、IRF5の量を半分だけでも欠損させた方が、I型IFN受容体を完全に欠損させるよりも病態発症を防ぐことができた。すなわちIRF5はI型IFN産生以外の作用も持っており、治療標的としてI型IFNより優れている可能性が示された。

これらの実験はSLEの発症前に標的分子の遺伝子を欠損させておく言わば「予防」実験だったため、次に研究グループは、発症後にIRF5遺伝子を欠損させる「治療」実験を実施。その結果、発症後であってもIRF5の欠損によって、マウスSLEモデルにおける病態進行が顕著に抑制された。さらに、ボルテゾミブという抗体産生細胞を除去する薬剤で寛解導入療法を行った場合、通常は速やかに自己抗体産生が再燃してしまうのに対し、同時にIRF5遺伝子を欠損させると寛解を長く維持できることがわかった。

IRF5阻害剤YE6144を取得、マウス投与実験で治療効果を証明

こうした実験結果を実際の治療薬開発に結びつける第一歩として、研究グループはIRF5阻害剤の開発を開始した。まず、約10万個の化合物の高速大量スクリーニングによりIRF5阻害活性を持つ化合物YE6144を取得。YE6144の作用機序はIRF5の活性化に重要なリン酸化の阻害だった。次に、マウスSLEモデルにおけるIRF5阻害剤の薬効評価を行った。その結果、発症後のYE6144の単剤投与では、病態の増悪が抑制された。さらに、発症後に寛解導入療法を行なった場合、対照群(溶媒投与群)では自己抗体産生が速やかに再燃するのに対し、YE6144投与群では再燃が顕著に抑制された。糸球体腎炎など他のSLE症状も明らかに軽減していたという。以上の結果から、遺伝学的な手法のみならず、阻害剤を用いた場合でもIRF5を標的とすることの有効性が示された。

現行の治療薬は臨床症状を抑えて寛解状態に導けるが、IRF5活性化やIFN産生が持続し隠れた増悪サイクルが回り続ける、言わば「くすぶり」状態にあり、これによって再燃が生じる可能性があると考えられる。IRF5の阻害は現行のSLEの治療法の限界を克服した新しい治療法となることが期待される。研究グループは、「今回の化合物YE6144は治療薬としてはまだ試作段階であるため、臨床応用を目指し、IRF5阻害剤の最適化研究をさらに推し進めていきたいと考えている」と、述べている。

▼関連リンク

・横浜市立大学 TOPICS