精神疾患や発達障害の罹患リスクとなるアトピー性皮膚炎、因果関係は不明

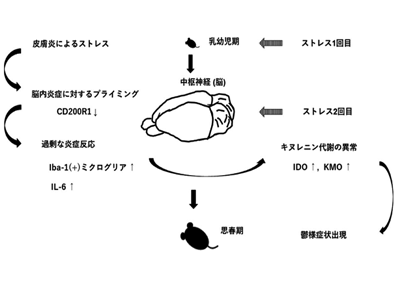

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は10月10日、幼少期のアトピー性皮膚炎によるストレスが脳内炎症反応の応答性増大持続を促し、これが思春期のうつ様症状誘導の原因となる可能性を示したと発表した。この研究は、NCNP神経研究所疾病研究第4部の橋本興人研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Brain, Behavior, and Immunity」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

近年、小児期から思春期においての精神疾患や発達障害の罹患者数増加が指摘されている。心身の発達において乳幼児期の成育環境が非常に重要であり、乳幼児期の慢性的ストレス負荷がその後の身体的・精神的発達において大きな影響を及ぼすことが知られている。アトピー性皮膚炎は、強い掻痒感を伴う湿疹の増悪・改善を繰り返す慢性の皮膚疾患。日本を含めた先進国において乳幼児の約15%がアトピー性皮膚炎に罹患しており、将来的に他のアレルギー性疾患を罹患するリスクだけでなく精神疾患や発達障害の罹患リスクが高まることが疫学的に報告されているが、詳細な因果関係や分子メカニズムに関してはほとんど何もわかっていない。

アトピー性皮膚炎モデルマウス脳内は、炎症のプライミング状態

今回、研究グループは、まず乳幼児期のマウスに化学物質であるオキサゾロンで反復刺激を行いアトピー性皮膚炎のモデルマウスを作製した。具体的には生後2日目の乳児期マウスにオキサゾロン塗布による感作を行い、生後9日目から2~3日おきに計10回、両耳へのオキサゾロン塗布によりアトピー性皮膚炎を誘発した。生後30日目のアトピー性皮膚炎モデルマウスは著明な両耳の肥厚を認めるとともに、血清のIgE上昇や耳組織内でのTh2細胞優勢のサイトカイン発現を認め、アトピー性皮膚炎様の皮膚炎が形成されていることが確認できた。また、生後30日目のアトピー性皮膚炎モデルマウスはコントロールマウスと比べてストレスの指標である血中のコルチコステロン上昇および体重減少を認めており、ストレス環境下に暴露されている状態が示された。

乳幼児期におけるアトピー性皮膚炎の思春期での影響を検証するため、生後40日目のアトピー性皮膚炎モデルマウスの行動解析を行ったところ、通常状態ではコントロールマウスと比べて明らかな異常は認めなかった。一方で、アトピー性皮膚炎モデルマウスの扁桃体において脳内炎症に関わる主要な細胞であるミクログリアの機能抑制因子「CD200R1」の発現が抑制されていることが判明。さらに、アトピー性皮膚炎モデルマウスにリポポリサッカライド(LPS)全身投与による全身性炎症反応を誘導したところ、アトピー性皮膚炎モデルマウスの扁桃体や海馬ではIba-1陽性の活性型ミクログリアの数が有意に増加していることが明らかとなった。さらにはLPS全身投与4時間後のアトピー性皮膚炎モデルマウスの海馬でのIL-6の有意な発現上昇を認めた。以上の結果から、生後40日目のアトピー性皮膚炎モデルマウスの脳内では炎症反応に対するプライミング状態が誘導されていたことが明らかとなった。

全身性炎症反応によるキヌレニン代謝異常を伴ったうつ様症状が出現

生後40日目にLPS全身投与を行い24時間後の行動解析を行った結果、コントロールマウスでは生理食塩水投与群と比べていずれの行動解析においても明らかな変化は認めなかったが、アトピー性皮膚炎モデルマウスではLPS全身投与24時間後に糖嗜好試験におけるショ糖水飲水割合低下や尾懸垂試験における無動時間の増加といったうつ様症状を示しました。また、うつ様症状出現の原因として、LPS全身投与4時間後のアトピー性皮膚炎モデルマウスの海馬、前頭前皮質や扁桃体において、キヌレニン代謝の律速酵素であるIDOやKMOの発現がLPS投与群で有意に上昇を認めていることからキヌレニン代謝異常による代謝産物の影響でうつ様症状が誘導されていることが示唆された。

これまで乳幼児期のアトピー性皮膚炎に対する予防や治療として皮膚症状や随伴するアレルギー症状に焦点をあてた予防・治療計画が主流だったが、今後は将来の精神・神経発達を含めた予防や治療が重要であることが示された。また、乳幼児期のストレス全般においてその後の精神・神経発達への影響に脳内炎症に対するプライミング機構の関与が明らかとなってきている。研究グループは、「今回の研究では乳幼児期の環境が将来の精神・神経発達へ及ぼす影響に対する分子機構の一部を明らかにすることができ、今後新たな予防法や治療法開発につながることが期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター トピックス