明らかにされていなかった、抗うつ剤の至適投与量

京都大学は6月20日、抗うつ剤の投与量は承認範囲内でも低めが最適となることを示したと発表した。この研究は、同大学院医学研究科の古川壽亮教授(臨床疫学)、英のオックスフォード大学のAndrea Cipriani教授(精神医学)、スイスのベルン大学のGeorgia Salanti准教授(統計学)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Lancet Psychiatry」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

うつ病は人類にとって疾病による苦悩の最大原因だ。うつ病治療の柱の一つは抗うつ剤だが、すべての抗うつ剤には承認された投与量の範囲があり、その中でもどれくらいの量が至適投与量なのか、そもそも抗うつ剤には用量反応関係があるのか、よくわかっていなかった。

承認範囲の低めで、効果と副作用のバランスが最適に

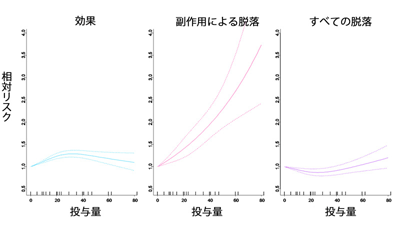

そこで研究グループは、新規抗うつ剤の固定投与量を比較した77臨床試験(1万9,364人)のデータをもとに用量反応メタアナリシスを実施。抗うつ剤の効果は、フルオキセチンという日本では未発売の抗うつ剤に換算して解析した。フルオキセチンの承認投与量は20~80mg/日となっている。解析の結果、効果は投与量が20~40mg 程度でピークとなり、それ以上では平坦または減少した。一方、副作用による脱落は、投与量が増加するにつれて急速に増加。効果と副作用の両者を反映する、全ての原因による脱落は、20~30mg程度で最も低くなることがわかった。

つまり、承認範囲の低めまでは投与量の増加に従って効果が増加するものの、それ以上投与しても効果は増えないかむしろ減少すること、副作用による脱落については投与量を増やせば急激に増加すること、したがって、承認範囲の低めで効果と副作用のバランスが最適となることが示された。「日本、そして世界のうつ病治療ガイドラインは今後、この研究結果の情報を反映することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果