結果が一致していない反復投与の有効性

浜松医科大学は9月26日、自閉スペクトラム症の治療薬候補であるオキシトシンの投与方法による効果の違いの一端を解明したと発表した。この研究は、同大精神医学講座の山末英典教授らが、東京大学のベナー聖子研究員、早稲田大学の掛山正心教授らと共同で行ったもの。研究成果は、「Molecular Psychiatry」に掲載されている。

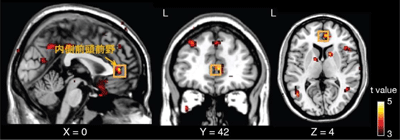

画像はリリースより

自閉スペクトラム症(ASD)の中核症状に対しては、現在は有効な治療薬がない。オキシトシン経鼻スプレーがASDの治療薬として検討されているが、オキシトシンの単回投与が一貫して有効だと報告されている一方、反復投与の有効性については結果が一致していない。このような不一致を生む原因を解明し、オキシトシンによる治療法を確立していくためには、反復投与によって引き起こされる生理反応を単回投与と比較することが必要と考えられる。

単回投与では見られないグルタミン酸系の変化が発現

今回の研究では、ヒト臨床試験と動物実験のそれぞれで、オキシトシンの単回投与と反復投与による生化学的な変化の違いを調べた。ヒト臨床試験では、オキシトシン6週間経鼻投与の前後で、向精神薬を服薬していないASD当事者の内側前頭前野の代謝物濃度をプロトン磁気共鳴スペクトロスコピーで測定。その結果、6週間反復投与によって内側前頭前野のNアセチルアスパラギン酸濃度とグルタミン酸-グルタミン濃度和が有意に減少していた。このような代謝物濃度の減少は、単回投与では認められなかったものだという。また、この代謝物濃度の減少が目立つASD患者では、表情や声色に基づいて相手の友好性を理解している際の、内側前頭前野活動のオキシトシン投与による改善が少ない傾向を認めたが、このような相関関係はプラセボ投与では生じなかったとしている。

動物実験では、マウスにオキシトシンまたは生理食塩水を単回投与、または2週間反復投与し、内側前頭皮質の遺伝子発現を調べた。その結果、反復投与時にNMDA型グルタミン酸受容体タイプ2Bの発現減少が認められた。単回投与で認められていたオキシトシンや神経活動に関連した遺伝子発現の変化は、反復投与では認められなかったという。

これらの結果は、オキシトシンの反復投与では、単回投与で見られないグルタミン酸系の変化が生じることを示している。この変化は、オキシトシンの社会的コミュニケーションの障害への効果が単回投与と反復投与とで異なっていることの、メカニズムのひとつである可能性がある。

今回の研究成果は、ASD中核症状に対する治療薬としてオキシトシン経鼻剤を開発する上で、有効性を最大限にする最適化した投与方法を見出すことにつながると期待される。研究グループは「将来的には、反復投与で効果が減弱する生化学的なメカニズムの解明によって、改良した治療薬の開発につながることも期待される」と述べている。

▼関連リンク

・浜松医科大学 報道発表