国際的にも極めて少ない心房細動のリスクスコア

国立循環器病研究センターは6月6日、大阪府吹田市の市民を対象としたコホート研究のデータから、地域住民を対象とした心房細動のリスクスコアを日本で初めて開発したと発表した。この研究は、国循予防健診部の小久保喜弘医長らの研究チームによるもの。研究成果は、日本循環器学会の専門誌「Circulation Journal」に掲載されている。

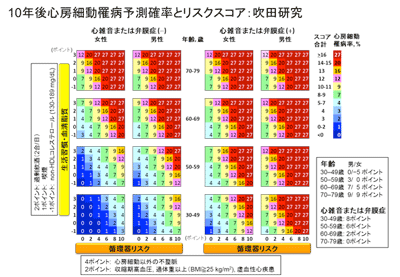

画像はリリースより

循環器病は国民医療費と要介護原因の1位であり、とくに脳卒中と認知症を総合した脳血管疾患は要介護原因の4割を超えるため、超高齢社会を迎え健康寿命の延伸のためには循環器病の予防が不可欠だ。

2008年から開始された特定健診で健診項目から心電図が外れたため、高齢者の脳梗塞の大きな危険因子である心房細動の早期発見が難しくなり、潜在的な心房細動患者の増加が懸念されている。また、日本国内には心房細動のリスクスコアが存在せず、国際的にもその数は極めて少ないのが現状だ。今後、急速に高齢化が進展する日本においては、日本人の実態に則した心房細動リスクスコアの作成が必要と考えられる。

10年後の心房細動の予測確率を求めるスコアファイルも作成

今回のリスクスコアは、国循が1989年から実施している吹田市民を対象としたコホート研究「吹田研究」のデータに基づき、開発された。健診の項目程度からなるため、健診時にスコアが高い場合に追加で心電図を実施することや、一般外来でも高スコアの患者に心電図検査を実施することで、早い段階で心房細動の予防を行うことが可能になると期待される。

また、個人でも健診の結果を入力することで10年後の心房細動の予測確率を求めるスコアファイルも作成。これにより、個別にどの項目に気を付け改善したらよいかがわかるという。

今後は、他の地域集団での妥当性や他のリスク要因の検討も行い、心房細動になる予測能を高め、健診や疾患ガイドラインの策定などに寄与できることを目標にするという。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース