腸内細菌の侵入に応答するマクロファージの亜集団を同定

東京薬科大学は7月21日、腸炎を引き起こす特定のマクロファージ亜集団を発見し、その働きを抑制することで腸炎の発症を制御できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学生命科学部の浅野謙一准教授、免疫制御学研究室の田中正人教授らの研究グループによるもの。研究成果は、英科学誌「Nature Communications」のオンライン速報版に7月21日付で公開されている。

画像はリリースより

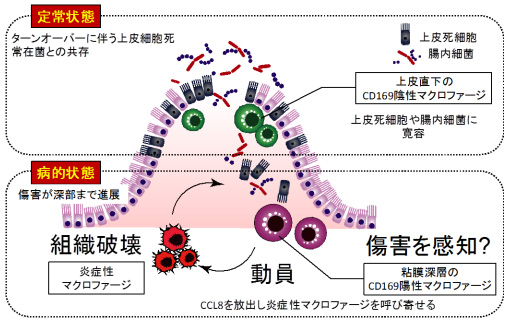

ヒトの消化管は、食物や腸内細菌などの外来抗原に常にさらされており、消化管粘膜の免疫系は、有害な病原体の侵入を防ぐと同時に、生体に有益な抗原に対しては過剰に反応しないように調節されている。また、消化管に常在するマクロファージはCX3CR1を発現し、免疫細胞の活性化状態を抑えるサイトカインであるインターロイキン-10を産生して腸内細菌に対する過剰な反応を抑制することが知られている。

一方で、抑制作用とは異なり、消化管の粘膜上皮の傷害と細菌の侵入を感知して腸炎の発症に関与するマクロファージの亜集団が存在することが想定されているが、その解析は行われていなかった。 そこで、浅野准教授らは、腸炎の新たな治療法の開発につなげるため、腸内細菌の侵入に応答するマクロファージの亜集団を同定し、マクロファージが腸炎を悪化させる仕組みの解明に取り組んだという。

CCL8の活性を抑える新たな治療法開発に期待

研究グループは、消化管粘膜のCX3CR1発現マクロファージの中でも、CD169を同時に発現する特定のマクロファージ亜集団に着目。このマクロファージ亜集団を消失させると、マウスの腸炎モデルにおける症状が改善されることから、この亜集団が腸炎を引き起こしていることが判明した。

さらに、この亜集団が可溶性タンパク質の一種であるCCL8を産生することを見いだし、その作用を抑制することにより、マウスの腸炎モデルの症状が改善されたことから、CCL8が腸炎の原因物質の1つであることが明らかになったという。

腸炎に対する現行の療法は、免疫機能全般を抑制するため、通常ではほとんど発症することがない常在菌による感染症の合併などの副作用を引き起こす可能性がある。CD169陽性マクロファージの機能や、それの発する危険信号であるCCL8の活性を抑えることが、より副作用の少ない消化管の炎症に特異的な新たな治療法開発につながると期待される。

▼関連リンク

・東京薬科大学 プレスリリース