ひとたび分化した細胞が幹細胞性を再獲得する「可塑性」

東京医科歯科大学は12月7日、大腸上皮に内在する分泌系上皮細胞が幹細胞性を再獲得する「可塑性」を発揮し、これにより大腸粘膜の恒常性だけでなく、大腸炎における組織再生や大腸炎を母地とする腫瘍の発生に貢献していることを発見したと発表した。この研究は、同大再生医療研究センターの岡本隆一教授、同大大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野の渡辺守教授、石橋史明大学院生らの研究グループによるもの。研究成果は「Stem Cell Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

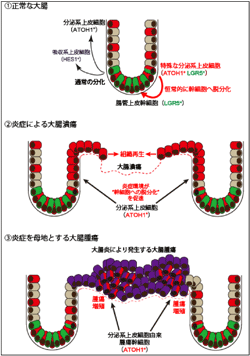

大腸上皮には、大腸上皮幹細胞が存在し、大腸上皮を構成する全ての細胞の源となっている。大腸上皮幹細胞から分化した「分泌系上皮細胞」は、ヒトの体の恒常性を保つ上で重要な役割を果たす粘液や消化管ホルモンを分泌する能力を持つ一群で、転写因子「ATOH1」の働きにより分化することが示されている。

近年、さまざまな組織で組織再生等が必要となった際には、ひとたび分化した細胞が幹細胞性を再獲得する「可塑性」を発揮し得ることが報告されている。しかし、大腸上皮の分泌系上皮細胞が可塑性を発揮し、幹細胞として組織再生等において役割を果たしているか否かは、これまで不明だった。

ごく少数の大腸分泌系上皮細胞がATOH1とLGR5遺伝子を共発現

研究グループは、大腸分泌系上皮細胞から派生する細胞を系譜追跡できる「ATOH1tdTomatoマウス」を作成・解析したところ、恒常状態でごく少数の大腸分泌系上皮細胞がATOH1およびLGR5遺伝子を共発現し、幹細胞として生体内で機能していることを見出した。次に、ATOH1tdTomatoマウスにおけるDSSデキストラン硫酸ナトリウム誘導性大腸炎で大腸分泌系上皮細胞の系譜追跡を行ったところ、恒常状態と比べて著しく多くの大腸分泌系上皮細胞が幹細胞として機能し、炎症によってできた大腸潰瘍の組織再生に役立っていることが明らかになったという。

これは、大腸炎において大腸分泌系上皮細胞が高い可塑性と幹細胞性を獲得するメカニズムを追求した結果、炎症環境により誘導されるNF-kB経路の活性化が重要な役割を果たしているものと考えられるという。さらに、ATOH1tdTomatoマウスにおいて大腸炎を母地とする腫瘍を作成し解析したところ、同腫瘍内には大腸分泌系上皮細胞に由来する腫瘍幹細胞が存在し、このような腫瘍の増大に貢献していることが明らかとなったとしている。

今回の研究成果について、研究グループは、大腸分泌系上皮細胞の可塑性を制御することにより、炎症性腸疾患等における粘膜再生治療の開発や炎症性発がん機構の解明に繋がることが期待される、と述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース