失明リスク高いROP、抗VEGF薬の国内承認による治療実態への影響は未解明

京都大学は9月19日、未熟児網膜症(retinopathy of prematurity:ROP)の治療における変化を調査し、2013年~2023年の全国の診療データを用いた時系列解析により、血管新生抑制薬(抗VEGF薬)の承認以降、その使用が増加するのに伴いレーザー治療割合が徐々に低下していることが確認されたと発表した。この研究は、同大医学研究科眼科学教室の赤田真啓氏(博士課程学生)、畑匡侑特定講師、三宅正裕特定講師、辻川明孝教授、国際高等教育院の田村寛教授、大阪大学大学院医学研究科の福嶋葉子特任准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「JAMA Ophthalmology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ROPは、早産児に発症する可能性がある失明リスクの高い疾患であり、医学的にも社会的にも大きな課題である。従来、重症例に対しては網膜光凝固術(レーザー治療)が主な治療法とされてきたが、この方法は未熟な網膜組織を不可逆的に破壊するため、周辺部の血管新生を阻害し、視野障害や近視進行の原因となることが知られている。

その代替として、抗VEGF薬の眼球への注射(硝子体注射)が注目されている。抗VEGF薬は、レーザーに比べて低侵襲であるだけでなく、治療効果の発現が早く、特に進行期ROPにおける有効性や、長期的な近視リスクの軽減といった利点が示唆されている。一方で、薬剤の作用が1~2か月と限られるため、再投与の必要性や安全性の面で慎重な検討も必要である。こうした中、2019年11月に日本初のROPに対する抗VEGF薬が薬事承認されたことで、保険診療としての使用が可能となり、臨床現場での治療選択に変化が生じてきている。しかし、抗VEGF薬の承認が日本全国での治療実態にどのような影響を及ぼしているかについては、これまで十分に解明されていなかった。

2013年4月から10年のデータ用い、全国規模の時系列解析を実施

近年、医療ビッグデータを活用した実態把握への期待が高まる中、厚生労働省が管理するレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)は、日本全国の診療情報を網羅する世界的にも最大規模のデータベースであり、ROP治療の全国的変遷を明らかにするうえで極めて有用である。そこで今回の研究では、NDBの特性を生かして、抗VEGF薬がROP治療にどのような影響を及ぼしたのかを時系列で分析することにより、日本における新生児眼科医療の変遷を初めて全国規模で明らかにすることを目指した。

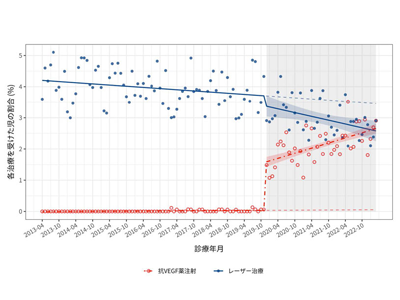

研究では、NDBを活用し、2013年4月から2023年3月までの10年間にわたり、ROPと診断された新生児を対象として、レーザー治療および抗VEGF療法の実施件数を月単位で抽出し、各治療を受けた患者の割合を算出した。

抗VEGF療法は承認後着実に増加、レーザー治療は段階的に減少傾向

このうち、国内で抗VEGF薬がROP治療薬として初めて正式承認された2019年11月を介入点として設定し、その前後で治療方針がどのように変化したかを分析するために、分割時系列解析(Interrupted Time Series Analysis)という統計手法を用いた。この解析手法は、ある政策変更や制度導入などの「介入」を境に、時間とともにどのような変化が生じたかを評価するために用いられ、介入直後に治療割合が急激に変化したかどうか(水準の変化)や、その後の増減のペース(傾き)がどのように変わったかを、統計的に推定することが可能である。単なる前後比較ではなく、長期的なトレンドの中での変化を捉えられる点が特徴であり、今回の研究のように医療政策や薬剤承認など介入時点が明確な事象の影響を評価する上で有用な手法である。

その結果、承認直後にレーザー治療の実施割合が急激に減少するような水準の変化は確認されなかった(変化量:-0.199%、95%信頼区間:-0.608%~0.210%、p=0.30)が、承認以降は月ごとの減少傾向が有意に強まっており(傾きの変化:-0.017%、95%信頼区間:-0.032%~-0.002%、p=0.03)、抗VEGF薬の導入が治療方針に徐々に影響を与えていることが示唆された。一方で、抗VEGF療法の割合は承認直後から着実に増加しており、日本においても臨床現場での治療選択が従来のレーザー中心から徐々に抗VEGF中心へと移行しつつある実態が明らかとなった。

抗VEGF薬承認がROP治療に与えた影響を初めて全国データで解明

今回の研究は、抗VEGF薬の正式な薬事承認が、日本の臨床現場におけるROP治療に与えた影響を全国規模のデータを用いて初めて明らかにしたものであり、低侵襲な治療法の普及が医療現場で進みつつあることを裏付ける重要なエビデンスである。とくに、新生児の網膜に与える負荷を低減しうる治療の選択が、現場で実際に受け入れられ始めている実態が可視化された意義は大きく、今後の診療実態の理解や治療方針の議論に資する知見と言える。

ビッグデータ活用のアプローチ、他疾患にも応用できる可能性

さらに今回の研究は、NDBのようなビッグデータを活用することで、特定の薬剤承認や政策変更が実臨床に及ぼす影響を定量的に評価できることを示した点でも意義深いと言える。こうしたアプローチは、ROPに限らず、他の疾患の診療動向の把握や政策効果の検証にも応用可能である。

一方で、今回の研究はレセプトデータを用いているため、ROPの重症度分類や眼底写真所見などの詳細な臨床情報が取得できないという制約があり、治療の適応判断に影響を与える背景因子を精密に調整することは困難だった。また、抗VEGF薬による治療の長期的な安全性や視機能アウトカムはいまだに国際的にも議論のある領域であり、日本国内においても中長期的なフォローアップ研究が求められる。「今後は、こうしたビッグデータ研究を出発点として、臨床レジストリとの連携や多施設共同研究などを通じて、より詳細な臨床情報も含めた解析を実施することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る