パーキンソン病の性差、神経生理学的な基盤は不明

広島大学は7月28日、パーキンソン病患者において、性別によって運動単位の活動特性が異なることを非侵襲的な高密度表面筋電図解析により世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大の前田慶明准教授、丸山博文教授らの研究グループと、金沢大学理工研究域フロンティア工学系の西川裕一准教授、中京大学の渡邊航平教授、スロベニア・マリボル大学のAles Holobar教授、MNES株式会社の高橋哲也医師、アメリカ・マーケット大学のAllison Hyngstrom教授らの国際共同研究によるもの。研究成果は、「European Journal of Neuroscience」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

パーキンソン病は、中脳黒質のドパミン神経が変性することで発症する進行性の神経変性疾患。主な症状として、振戦や筋固縮、動作緩慢などの運動障害が知られており、日本でも高齢化の進行に伴い、患者数の増加が深刻な課題となっている。

これまでの疫学研究では、パーキンソン病の性差(例えば、男性は認知症リスクが高く、女性はふるえが目立つなど)が報告されていた。しかし、その背景にある神経生理学的なメカニズムは明らかになっていなかった。

非侵襲的な手法で患者27人の運動神経の活動特性を詳細に解析

ヒトの身体は、脳からの指令のもとに「運動単位」(1つの運動ニューロンとそれが支配する筋線維群)を用いて筋肉を収縮させ、動作を実現している。この運動単位の活動パターンを解析することは、中枢神経系の出力の状態を高感度に「読み取る」手がかりになる。

そこで今回の研究では、非侵襲的な手法である高密度表面筋電図法(High-Density surface Electromyography: HD-sEMG)を用いて、パーキンソン病患者の運動単位活動を詳細に解析した。実験では、パーキンソン病患者27人(女性14人、男性13人)を対象に、両側の外側広筋の筋活動を計測し、運動単位の発火パターンや神経の興奮性の程度を男女間で比較した。

女性患者では運動神経レベルでより深刻な神経変性が進行している可能性

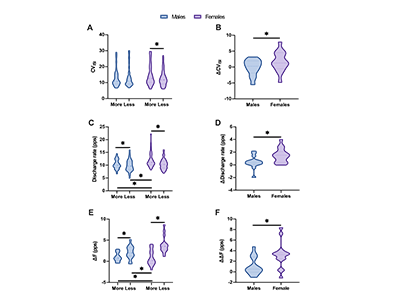

解析の結果、パーキンソン病患者で以下のような性差が明らかとなった。

(1) 運動単位の発火間隔のばらつきは女性患者で大きく、神経出力の安定性が低下する傾向が見られた。

(2)女性患者では左右の筋活動に大きな非対称性が認められ、運動単位の発火挙動にも左右差が顕在化した。

(3) 神経細胞の興奮性の指標である持続性内向き電流(Persistent Inward Currents: PIC)の推定値(ΔF値)は男性患者よりも女性患者で有意に低く、脊髄運動ニューロンの活動性低下が示唆された。

これらの異常は、臨床的に用いられる運動評価指標(UPDRS part III)とは一致しないケースもあり、自覚症状や目に見える症状とは異なる「神経の内面」の変化であると考えられた。これらの知見は、女性患者では表面的な症状が男性患者と同等であっても、運動神経の活動性においてはより深刻な変化が進行している可能性を強く示唆している。

性別に応じた診断・治療の重要性を示す研究成果

今回の研究成果は、パーキンソン病の病態を「性別に応じて理解する」重要性を強調するものであり、今後の診断・治療・リハビリテーションにおける性差を考慮した個別最適化の必要性を示唆している。また、運動単位の活動パターンを非侵襲的に計測できるHD-sEMG技術は、臨床症状が現れる前の「見えにくい神経変性」を捉える早期診断ツールとなる可能性が示された。

「今後は本研究で得られた知見を、性差に応じたリハビリテーションプログラムの設計や、神経機能のモニタリングによる治療効果の判定、他の神経疾患(筋萎縮性側索硬化症など)への応用に活かし、科学的根拠に基づいた「個別最適化治療」の実現を目指したい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース