西日本豪雨被災3県でアレルギー性鼻炎治療薬処方数の変化を評価

広島大学は6月18日、医療レセプトデータを用いた研究により、2018年の西日本豪雨災害の被災者では、非被災者と比較して点鼻薬の処方数が被災後に有意に増加し、その影響は1年間持続したことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医系科学研究科分子内科学の小西花恵氏、岩本博志准教授、服部登教授、地域医療システム学の松本正俊教授、大学病院総合内科・総合診療科の吉田秀平助教、大学院医系科学研究科救急集中治療医学の大下慎一郎准教授、大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学の竹野幸夫教授、竹本浩太助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「World Allergy Organization Journal」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

自然災害がアレルギー疾患に影響を及ぼす可能性は以前から指摘されているが、豪雨災害とアレルギー性鼻炎の関連については、これまで大規模なデータを用いて災害の影響を受けた人々と適切な対照群を比較したものはなかった。今回の研究は厚生労働省より許可を得て、西日本豪雨災害により大きな被害を受けた3県(広島県、岡山県、愛媛県)の医療レセプト(診療報酬明細書)データを用いて、アレルギー性鼻炎の治療薬である点鼻薬の処方数の変化を、災害前後(それぞれ1年間)で評価した。

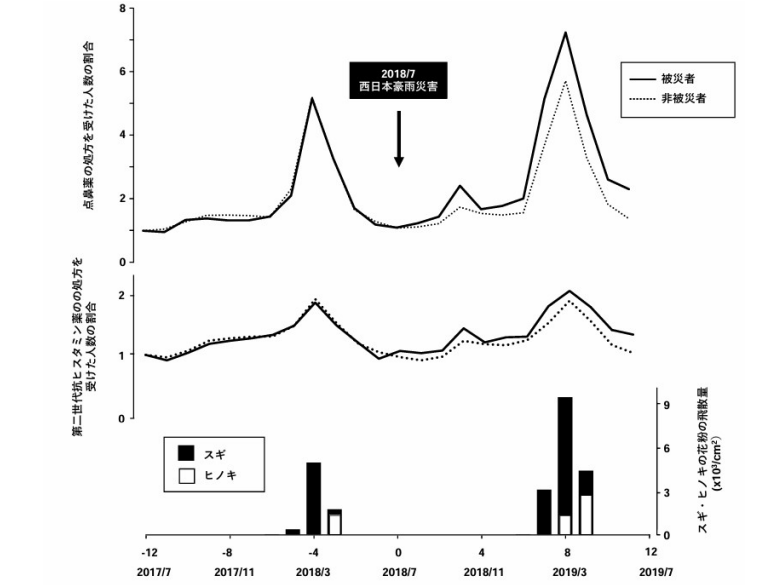

被災後1年間にわたり点鼻薬の処方が増加、花粉シーズン2~4月で顕著

同研究の対象となった617万6,299人のうち3万6,076人が自治体から被災者と認定されていた。被災者における点鼻薬の処方は、被災後1年間にわたり非被災者と比較して増加しており、特にスギとヒノキの花粉シーズンである2月から4月の間で顕著であった。差の差分析の結果、被災者では非被災者と比較して点鼻薬の処方が災害3か月後に統計学的に有意に増加し(調整ROR 1.40:95%CI 1.24-1.58)、災害1年後にも有意に増加していた(調整ROR 1.72:95% CI 1.56-1.95)。被災した人では、年齢や性別に関係なく、災害後に点鼻薬を処方された割合が非被災者よりも多いことがわかった。また、多変量ロジスティック回帰分析では、災害の影響と花粉の飛散量は独立して点鼻薬の処方量と関連していた。

自然災害がアレルギー性鼻炎の発症・悪化に関与の可能性

地球温暖化により自然災害が増加している今日において、自然災害がアレルギー疾患に与える影響を把握しておくことは重要である。今回の研究結果は、自然災害がアレルギー性鼻炎の発症や悪化に関与する可能性を示している。豪雨災害発生時には、カビへの曝露や汚染物質、心理的ストレスなど、アレルギー発症のリスク因子を適格に把握しアレルギー性鼻炎の発症・悪化を念頭に診療や対策を行う必要があることを示唆している。さらに、被災者では花粉症シーズンにおいて、花粉の影響に加えて被災の影響が上乗せされることがわかった。これは被災者の長期的健康管理において有用な知見であるとともに、複数の環境因子が重なった際のアレルギー性鼻炎の病態解明にもつながると考えられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース