アミロイドβペプチドの排除や毒性防御に働く、血液中のタンパク質

筑波大学は6月26日、血液中のアミロイドβペプチドの排除や毒性防御に働くタンパク質「シークエスタータンパク質」が、認知機能低下のマーカーになることを発見したと発表した。この研究は、同大学医学医療系の内田和彦准教授、東京医科歯科大学医学部の朝田隆特任教授らの研究グループによるもの。

画像はリリースより

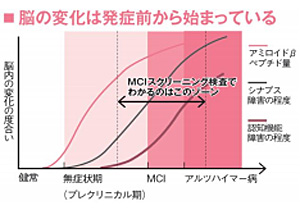

認知症は、症状が出る前に先んじて治療的介入する「先制医療」が重要といわれている。臨床症状のないプレクリニカル期や予備群の軽度認知障害(MCI)で介入するためには、病気の進行の目印になる「バイオマーカー」が必要だと言われてきた。

すぐにでも健診で活用できる簡単で実用性のある検査法

今回の研究のもとになったのは、2001年から朝田特任教授らが継続している茨城県利根町のコホート研究で、3年後ごとに認知機能検査、臨床診断と採血を行い、内田准教授らが血液中のバイオマーカーの探索をしてきた。約2,000人から始まったコホート研究において、それぞれの参加者を時間軸にそって、健常からMCIや認知症まで継続的に調査する「縦断研究」によって、シークエスタータンパク質の血液中の変化が明らかになったという。

これらのタンパク質を独立した他の臨床サンプルで調べた結果、最終的に補体タンパク質、 アポリポタンパク質、トランスサイレチンの3つの血清タンパク質を組み合わせた解析(マルチマーカーによる回帰分析)により、認知機能健常とMCIを約80%の精度で識別することに成功。さらに独立したコホート研究で、その再現性を確認したという。今後、さらに検査の精度を上げるとともに、バイオマーカーによる早期発見と発症前の治療的介入が、認知機能の低下の進行を防ぎ、認知症の発症を予防することを、長期的なコホート研究によって示すことが必要と考えられる。

今回発見されたバイオマーカーは、実用性がある一般的な血液検査法で測定できることから、今後の先制医療の実現に貢献することが期待されると研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 研究成果