2016年4月に生活保護受給世帯の15歳未満だった1,990人対象、年間入院率を追跡

京都大学は6月12日、生活保護利用世帯の子どものプロファイル(基本情報)を作成し、子どもの入院の実態と健康を損なうリスク因子に関する分析を行った結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科社会的インパクト評価学講座の西岡大輔特定准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Pediatrics International」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

貧困が子どもの健康や発達に及ぼす影響は世界的に議論されており、日本でも子どもの相対的貧困率は14.0%(平成30年国民生活基礎調査の結果)と当時のOECD加盟国の平均(12.8%)を上回っていた。令和3年国民生活基礎調査では、その値は11.5%に低下していることが報告されているが、先進国の中では高い水準にある(OECD加盟国のうち、データが存在する37か国中19番目)。

生活保護制度は、貧困世帯の生活費や医療費を経済的に保障しているが、これらの経済的な保障が生活保護利用世帯の子どもの健やかな成長・発達を十分に保障できているかに関してのデータはなかった。そこで今回の研究では、生活保護利用世帯の子どものプロファイルをまとめた。さらに、子どもの入院の実態と健康を損なうリスク因子に関する分析を行った。今回の研究は、研究者へのデータ提供に同意した日本国内6自治体(市)における生活保護利用世帯の子どもの生活保護基本台帳データおよび医療扶助レセプトデータを組み合わせたデータを用いたコホート研究。対象は、2016年4月時点で生活保護を受給していた世帯の15歳未満の子ども1,990人で、1年間の入院率を追跡した。

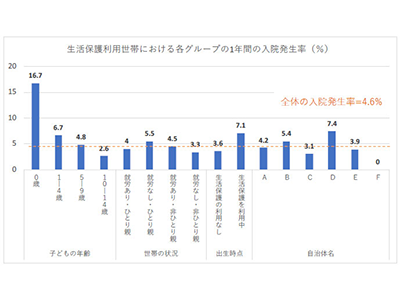

生活保護利用世帯の子全体の4.6%が1年以内に入院、0歳児の1年間入院率16.7%

研究の結果、生活保護利用世帯の子ども全体のうち4.6%が、1年以内に入院を経験した。0歳児の1年間の入院率は16.7%と最大で、21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)から得られる一般集団の子どもの入院率(非貧困世帯12.4%)を上回っていた。

子の入院リスクが高いのは、「ひとり親」「親が就労」世帯など

ひとり親世帯、ひとり親世帯でなくとも親が就労している世帯、出生時点で生活保護利用中の世帯の子どもで入院リスクが高い傾向が見られた。生活保護利用世帯の子どもの入院の発生率には、自治体間による差が存在した。

母子保健や養育支援、重層的強化の必要を示唆

今回の研究は、これまで研究利用されることが少なく、実態が不明だった日本の生活保護利用世帯の子どもの健康実態や健康を損なうリスク因子を初めて定量的なデータを用いて分析したもの。生活保護利用世帯の子どもには、生活保護制度による経済的な支援に加えて、母子保健や養育に関する支援を重層的に強化する必要があることが示唆された。またひとり親であることや親が就労していることが子どもの健康状態に影響することから、世帯の状況に応じたテーラーメードな支援の立案が求められる。なお、今回研究で用いたデータは、詳細な医療行為の情報が含まれていなかったため、診断内容や治療の詳細を把握できるデータを用いた分析を追加した研究が求められる。また子どもの貧困対策の観点からは、生活保護の利用に至っていない低所得層の子どもたちを対象にした研究も進める必要がある。また、改正生活困窮者自立支援法において、経済的な支援にとどまらない子どもの学習・居場所・健康づくり支援などが議論されており、その効果を検証することが求められる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース