フレイルは個々の機能低下ではなく、包括的な視点で捉えることが重要

東京都健康長寿医療センター研究所は6月12日、「〇〇フレイル」といったフレイルの細分化に対する懸念点をまとめた内容を発表した。この研究は、同研究所 桜井良太研究員、山形大学Well-Being研究所 清野諭助教、東海大学医学部 和佐野浩一郎教授の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of the American Medical Directors Association」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

フレイルとは、加齢に伴い生理的な予備能力が低下し、心身に問題が起きた際の抵抗力が低くなる状態を示す。これは、健康と健康悪化の境界に位置している可逆的な状態であるため、その予防・改善が健康寿命の延伸において重要とされている。

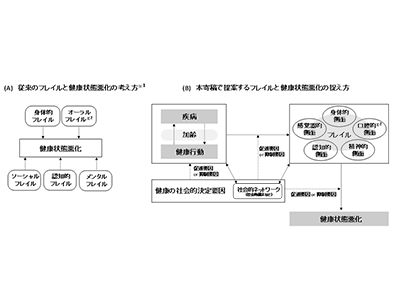

従来、フレイルは主に「身体的脆弱性の特徴(Frailty phenotype)」や「広範な健康障害の蓄積(Deficit accumulation frailty)」に基づき評価されてきた。さらに、その後の研究や世界保健機関(WHO)の提言により、個々の機能低下に着目するのではなく、包括的な視点でフレイルを捉えることの重要性が認識されるようになった。この考え方は、かねてより同研究所が提唱する「体力・栄養・社会参加」という健康長寿を支える3本柱とも一致している。

安易な「〇〇フレイル」の命名、個々の症状・機能低下がフレイルという誤解を招く恐れ

一方、最近では「オーラルフレイル・社会的フレイル(ソーシャルフレイル)・認知的フレイル(コグニティブフレイル)・メンタルフレイル・アイフレイル・ヒアリングフレイル」など、フレイルのさまざまな側面を「〇〇フレイル」と簡潔に表現するケースが見受けられる。これらの細分化された用語は、個々の新しいフレイル概念として、日本を中心に提案されている。

これらの細分化されたフレイルは特定の症状・機能低下やその要因を示しており、多くの場合、高齢期の健康状態悪化と関連することを根拠として「〇〇フレイル」と命名されているようだ。しかし、これらは健康状態を包括的に捉えて予防・改善を図るという従来のフレイルの概念とは異なり、個々の症状・機能低下そのものがフレイルであるといった誤解を招く恐れがある。また、こうした新しいフレイルの多くは研究目的や学術・職業団体の広報活動の一環で定義されていることが多く、予防を含めた包括的な視点を欠いている場合がある。

フレイルという言葉で一括りにすることで偏見を助長する可能性も

例えば、ソーシャルフレイルでは一人暮らしや社会経済的地位の低さ(学歴や所得の低さ)が診断基準に含まれることが多い。しかし、これらは「健康の社会的決定要因」と呼ばれるものであり、必ずしも個人の努力のみで改善可能な要因ではなく、予防や対策が難しい側面を持つ。そのため、これらをフレイルという言葉で一括りにすることは、意図せず偏見を助長する可能性もある。

こうした健康の社会的決定要因は、フレイルそのものではなく、フレイルを促進・抑制する社会的な要因として捉えるべきであり、「可逆的な状態がフレイル」という視点が十分に考慮されていない。この点については、老年社会学会のワーキンググループが詳細にまとめている。

フレイルの複雑で多面的な性質を考慮した総合的なアプローチが重要

高齢期の健康に関わる個々のリスク因子を特定し、その特性を深く理解することは極めて重要であり、研究において必要不可欠である。そのため、同寄稿文は個々の機能低下に関する研究や、その予防啓発を否定するものではない。しかし、個々の機能低下を安易に「〇〇フレイル」と名付けることは、既存の臨床的・社会的概念との相違点や、何が本当の問題なのかという問題の本質を曖昧にする恐れがある。

高齢期には複数の健康課題が相互に影響し合うため、フレイルを特定の機能の単一的な問題として扱うのではなく、その複雑で多面的な性質を考慮した、総合的なアプローチが求められる。例えば、日本では7つの機能領域から構成される基本チェックリストを用い、包括的にフレイルを評価する取り組みがすでに行われている。

シニアの健康のためにも専門家たちの「〇〇フレイル」という概念の再考が必要

フレイルの細分化は、自身の健康問題をより身近に感じるきっかけとなる可能性がある。しかし、地域保健や医療において適切な運用を考えると、それぞれの「〇〇フレイル」がどのような要素で構成され、包括的概念であるフレイル全体の枠組みの中でどのような役割を果たすリスク因子なのかを、体系的に整理することが極めて重要である。明確な定義がないまま、単に個々の機能低下やその兆候を単純に「○○フレイル」として扱うことには注意が必要だ。

包括的であるべきフレイルの概念と整合性を保ちつつ、個々の専門領域から見たフレイルの特徴や要因を整理した上で、「〇〇フレイル」という概念を定義・公表し、適切に活用すべきではないか。地域で暮らすシニアの健康的な生活を支援するために、現在日本で用いられている「〇〇フレイル」という概念のあり方を、研究者や医療従事者が再考する必要があると考える、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京都健康長寿医療センター研究所 プレスリリース