黄体ホルモン療法の治療効果が乏しい「黄体ホルモン抵抗性」を予測する方法はなかった

東京大学医学部附属病院(東大病院)は6月13日、子宮腺筋症において、MRIによる病変の評価によって、黄体ホルモン療法の効果が予測できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の平塚大輝氏(医学博士課程)、廣田泰教授、同大医学部附属病院女性診療科・産科の松尾光徳助教らによる研究グループによるもの。研究成果は、「BMC Women’s Health」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

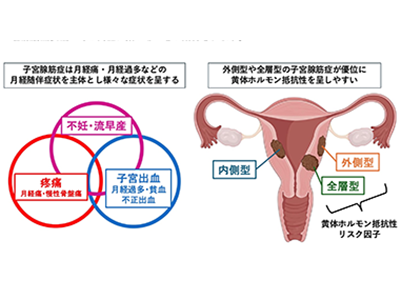

子宮腺筋症は、子宮内膜組織が病的に子宮筋層内に入り込むことで周囲の筋層の肥大を引き起こし、子宮の腫大や月経痛、過多月経、慢性の骨盤痛、不妊症・不育症・妊娠合併症などの症状を呈する良性の婦人科疾患だ。生殖年齢女性の20~30%に認められ、子宮を温存した治療が望まれることが多くある。子宮の温存を希望する患者に対してはホルモン療法が行われ、中でも子宮内黄体ホルモン放出システム(LNG-IUS)やジエノゲストなどの黄体ホルモン製剤は、副作用が少なく長期使用が可能であることから、最初に選択されるホルモン療法となっている。

しかし、一部の患者ではこれらの黄体ホルモン療法による治療効果が乏しく、強い疼痛や子宮出血が持続することがある。このような治療反応性の低下は「黄体ホルモン抵抗性」と呼ばれ、難治性の子宮腺筋症と考えられている。しかし、どのような患者がこの抵抗性を示しやすいのか、その臨床的特徴は十分に明らかにされていなかった。黄体ホルモン抵抗性の子宮腺筋症に対しては、別のホルモン療法としてレルゴリクスなどのGnRHアナログ療法や、手術療法として子宮腺筋症病巣除去術や子宮摘出術が選択されるが、現時点では黄体ホルモン療法を実施してみてから黄体ホルモン抵抗性と判断した後に、他の治療法を選択する必要があり、最初から最適な治療法を選択する目安がない状況だった。

LNG-IUS治療+月経困難症+子宮腺筋症の69人の匿名化された診療記録を解析

研究グループは今回、2015~2024年の間に東京大学医学部附属病院で子宮腺筋症に対してLNG-IUSによる治療を受けた月経困難症のある子宮腺筋症患者69人の匿名化された診療記録を解析した。ビジュアルアナログスケール(VAS)スコアを用いて治療前と治療開始6か月後の月経痛を評価し、改善率が下位25%の患者を「黄体ホルモン抵抗性群」、上位25%の患者を「黄体ホルモン感受性群」と定義し、両群の子宮の大きさや子宮腺筋症のタイプなどのMRI画像の情報を中心に臨床的特徴を比較した。子宮腺筋症のタイプは、MRIにより子宮の内腔側に病変が位置する内側型、子宮の外側に位置する外側型、子宮の筋層全体に位置する全層型に分類した。内側型や外側型が進行すると子宮筋層全体に病変が及び、全層型になると考えられている。

内側型子宮腺筋症は、黄体ホルモン療法への良好な予後因子と判明

黄体ホルモン抵抗性群と黄体ホルモン感受性群の比較において、年齢、出産歴、ヘモグロビン値、子宮筋腫や子宮内膜症の合併、子宮腺筋症病変の大きさ、子宮の大きさには有意な差は認められなかった。一方で、内側型子宮腺筋症の割合が黄体ホルモン抵抗性群で有意に低く(7.7% vs. 69.2%、p=0.004)、全層型子宮腺筋症の割合は抵抗性群で高い傾向がみられた(23.1% vs. 61.5%、p=0.111)。

これらの結果から、内側型子宮腺筋症は黄体ホルモン療法への良好な予後因子であり、全層型および外側型子宮腺筋症は「黄体ホルモン抵抗性」の予測因子となることが明らかとなった。

LNG-IUS治療、開始1か月後に黄体ホルモン感受性群で高い改善を確認

さらに、両群における月経痛VASスコアの経時的変化を調べたところ、LNG-IUS治療開始1か月後には、黄体ホルモン感受性群の方では黄体ホルモン抵抗性群に比べて有意に高い改善を示し(6.2[5.4–7.0] vs. 1.3[0.0–1.7]、p=0.003)、この傾向は3か月、6か月、1年の時点でも継続して認められた。同様の傾向は慢性骨盤痛のVASスコアの経時的変化においても観察された。

子宮腺筋症のタイプ別治療選択を通じた子宮腺筋症女性のQOL向上に期待

今回の研究により、MRI画像による病変の位置や広がりの評価が黄体ホルモン抵抗性の臨床的な予測指標になること、外側型や全層型の子宮腺筋症が黄体ホルモン抵抗性を呈しやすいことが明らかとなった。

「本研究成果により、病変の状態に応じてGnRHアナログや手術療法を含めた最適な治療法を選択することができるようになると考えられ、子宮腺筋症女性のQOL向上が期待される。今後は、黄体ホルモン抵抗性を呈する子宮腺筋症に対する新規治療開発に向けて、さらに研究を進展・継続していく予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレスリリース