MAPにIEの上乗せ効果なし、IFは?国内多施設試験で検証

国立がん研究センターは4月7日、転移のない小児・AYA世代に発生した高悪性度骨肉腫の患者を対象として全国規模の多施設共同臨床試験を実施し、MAP療法(メトトレキサート、ドキソルビシン(アドリアマイシン)、シスプラチンの3剤を併用する抗がん剤治療)に対するMAPIF(イホスファミド:IF)療法のIF上乗せ効果は認められず、IFを追加することでかえって副作用が強くなることが示唆されたことを明らかにしたと発表した。この研究は、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)骨軟部腫瘍グループが全国34施設の協力により実施したもの。研究成果は「Journal of Clinical Oncology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

骨肉腫は小児・AYA世代に好発する希少がんである。国内では年間約200人に発生し、多くが転移しやすい高悪性度であるため、手術に加えて化学療法が必要だ。1980年代からMAP療法が用いられ、5年生存割合が70%台まで改善したが、その後は頭打ちとなっているため治療成績の向上が求められている。そのため一つのアプローチとして、術前化学療法で効果が乏しかった患者に対して、術後の化学療法を変更する方法が試みられてきた。具体的には、標準治療であるMAP療法に加えてIFやIFとエトポシドの併用療法(IE)を追加するというものだ。しかし、海外で2005年~2011年に行われた臨床試験EURAMOS-1ではIEの上乗せ効果は認められなかった。一方、1993年~2001年に行われた国内での臨床試験NECO93JとNECO95JではIFの大量投与が有効である可能性が示唆されていた。そこでJCOGは、その効果を検証するために2010年からランダム化比較試験を開始した。

MAP療法継続群51人、MAPIF療法52人を比較

50歳(年齢中央値15歳)までの頭頸部および脊椎を除く骨から発生した転移のない高悪性度骨肉腫の患者にMAP療法を行った後に腫瘍を切除し、顕微鏡の観察でMAP療法の効果が乏しいと判定された方を対象に、術後化学療法として、MAP療法の継続に対し、MAPIF療法が優れているかどうかを検証するランダム化比較試験(JCOG0905)を行った。MAP療法継続をA群、MAPIF療法をB群とし、患者はランダムに振り分けられ、いずれかの治療を受けた。MAPIF療法として、累積総投与量90 g/m2(3 g/m2×5日間を6コース)のIFが投与され、ドキソルビシンとメトトレキサートは累積総投与量として各々57%と80%に減量された。主要評価項目は無病生存期間、副次的評価項目は全生存期間、有害事象発生割合だった。

2010年2月~2020年8月までに287人が登録され、術前のMAP療法、腫瘍切除術を完了したのは177人だった。このうち、切除した腫瘍を顕微鏡で観察した結果、効果が乏しいと判断されたのは103人で、51人がMAP療法を継続するA群、52人がMAPIF療法を行うB群に割り付けられた。

IF上乗せ効果認めず、かえって副作用が強くなることを示唆

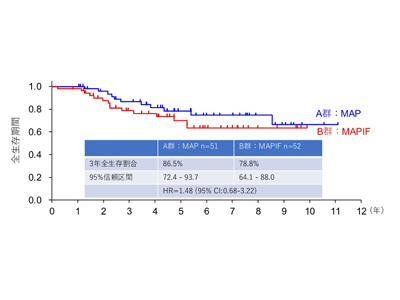

B群の無病生存期間がA群のそれを統計学的に上回った場合に有効と判断すると想定していたが、結果はA群に対するB群のハザード比が無病生存期間で1.05(95%信頼区間0.55-1.98)であり、B群の優越性を示すことはできなかった。また、全生存期間ではA群に対するB群のハザード比が1.48(95%信頼区間0.68-3.22)であり、B群の生存期間が短い傾向だった。

一方、B群の治療期間はA群よりも長く設定されている上、B群では副作用により9人が途中で治療を中止したのに対し、A群では副作用による中止が1人もいなかったなど、B群に副作用が多く見られた。

術前MAP療法の効果が乏しくても、MAP療法継続が推奨される結果

以上の結果から、転移のない小児・AYA世代に発生した高悪性度骨肉腫の患者に対する抗がん剤治療は、術前化学療法のMAP療法の効果が乏しい場合でもMAP療法の継続が推奨されることが示された。

「本研究とEURAMOS-1の結果より、従来の抗がん剤治療の工夫では、高悪性度骨肉腫の治療成績を向上させることは困難と考えられる。また、他のがん種で試みられている循環腫瘍DNAの検出を用いた微小残存病変の有無による治療変更や、作用機序の異なる新規薬剤の開発が不可欠だ。少子化が進行している国内では、より効率的な治療開発が必要」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース