化膿性脊椎炎、患者数は国内外で増加

筑波大学は3月6日、化膿性脊椎炎の感染部位を手術で固定すると骨破壊が抑制され治癒に向かうことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系の船山徹講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「European Spine Journal」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

化膿性脊椎炎は背骨や椎間板に細菌が感染して起こる感染症で、高齢者や基礎疾患を持つ患者数の増加に伴い、国内外で増加している。悪化すると腰痛や下半身のしびれ・麻痺を引き起こす。しかし、椎間板は血流が少なく抗菌薬が届きにくいため治療が難しく、早期発見と徹底した治療が重要だ。

手術による化膿性脊椎炎の感染抑制、メカニズムは不明

従来の治療法の第一選択は、抗菌薬と安静による保存治療。保存治療が失敗した場合にのみ、感染巣を直接掃除し、患者自身の骨を用いて空いたスペースを埋めるような手術が行われていた。しかし最近では、技術の進歩に伴い、手術が保存治療よりも感染制御に有効で患者の予後を改善するとされるようになっており、治療戦略の転換期を迎えている。

その中でも、低侵襲手術として注目されているのが後方固定術だ。この手術は、感染した椎間板を挟む正常な背骨を金属のスクリューとロッドで固定する。これにより、感染が抑えられるが、感染部位を直接治療しないのに、なぜ感染が抑えられるのか、その基礎的メカニズムは明らかではなかった。

モデルラットで後方固定術による感染制御のメカニズム検討

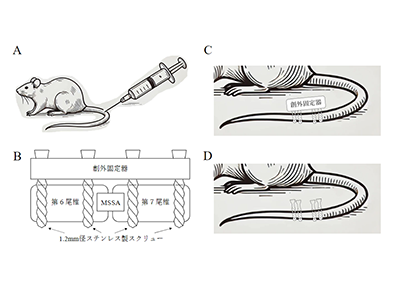

今回の研究では、新しい動物モデル「化膿性脊椎炎-後方固定モデルラット」を作製し、後方固定術が感染を抑える仕組みを調べた。

化膿性脊椎炎の原因となる細菌として最も多いメチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)を、計30匹のラットの第6-7尾椎の椎間板に注入し、感染を誘導した。その後、ラットを後方固定群と対照群に分け、後方固定群には創外固定器を用いた後方固定術を行い、対照群にはスクリューのみを挿入した。

骨の安定性が増すと破骨細胞の働きが抑制される

術後における尾椎の骨破壊の程度をマイクロCTで評価した結果、後方固定群では対照群と比較して術後14日目(35%vs.56%)および21日目(30%vs.52%)における骨破壊が少ないことが判明した。また、骨吸収に関与するカテプシンKおよびRANKLの発現を解析した結果、後方固定群ではカテプシンKとRANKLの発現が減少していることが明らかになった。これらの結果は、後方固定術が脊椎の安定性を向上させることでRANKL発現を抑制し、破骨細胞の活性を低下させることによって、感染制御に寄与する可能性を示唆している。

研究グループは、今回の研究で示された後方固定術による安定性が感染を制御する機序を“Stability-induced infection control“説として提案している。すなわち、感染した尾椎に固定を行うことで安定性=Stabilityが得られてRANKLが減少することで破骨細胞の活性が抑制され、骨破壊が軽減する。これにより、感染巣が安定化し、感染制御が促進すると考えられる。

化膿性脊椎炎のより良い治療法の確立に期待

「今回の研究では体重が直接かからないラットのしっぽを用いたモデルを使用したが、今後はより臨床的条件に近い動物の背骨を用いたモデルの開発を進める予定だ。また、抗菌薬による治療と後方固定術とを併用することでどのような臨床的効果があるかも検討し、後方固定術の臨床的有用性をより詳細に解明することを目指す」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 TSUKUBA JOURNAL