砂糖の取り過ぎは脂質代謝異常を引き起こす、その背景に腸内環境の変化

名古屋大学は2月21日、イノシトールやタウリンが腸内環境の正常化を介して脂質代謝異常を改善することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院生命農学研究科の小田裕昭准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Food Bioscience」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

メタボリックシンドロームは、インスリン抵抗性を基盤とする生活習慣病の前段階の状態を指す。これまでメタボリックシンドロームは、食べ過ぎ、特に油の取り過ぎが原因として考えられてきたが、最近になって砂糖(ショ糖や異性化糖などのフルクトースを含む糖)が大きな原因であるとわかってきた。そのため、世界保健機関(WHO)は1日に摂取する砂糖の量を摂取エネルギーの5%に抑えるように勧告を出している。これは、小さじ6杯分の砂糖に相当するわずかな量だ。しかし、実生活において、わかってはいても甘いものはなかなか止められない。

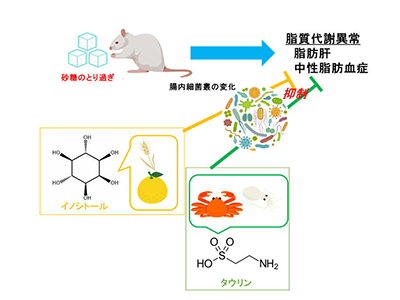

研究グループは、以前の研究で砂糖の取り過ぎが腸内細菌叢を変化させ、脂肪肝や高中性脂肪血症を引き起こすことを明らかにした。このメカニズムに従えば、腸内環境を正常化することによって砂糖による脂質代謝異常が改善される可能性が考えられる。

植物性食品に多く含まれるイノシトールや海産物に多く含まれるタウリンは、生体内で浸透圧を調節する役割を持っている。また、どちらも脂質代謝の改善効果が知られている。そこで今回の研究では、イノシトールとタウリンに注目して、腸内環境の正常化による脂質代謝の改善作用を検討した。

イノシトールとタウリン、腸内環境を正常化し脂質代謝異常を改善

今回の研究では、ラットに炭水化物としてスターチを与えるグループと砂糖を与えるグループを設けた。さらに砂糖を与える群をイノシトール摂取群とタウリン摂取群に分け、脂質代謝と盲腸の腸内細菌叢を評価した。

その結果、イノシトールには脂肪肝を抑制する効果が見られた。また、イノシトールとタウリンは、ともに血清中の中性脂肪濃度を低下させ、砂糖によって変化した腸内細菌叢を改善することを見いだした。さらに、どちらも肝臓の脂質代謝関連遺伝子の発現を改善した。これらの結果から、イノシトールとタウリンが腸内環境の正常化を介して、砂糖の取り過ぎによる脂質代謝異常を改善することが示された。

食品成分による腸内環境の改善でメタボを予防できる可能性

「今回の研究成果は、腸内環境を整えることができれば、砂糖の取り過ぎによる脂質代謝異常やメタボリックシンドロームを予防できる可能性があることを示したもの。他の食品成分でも予防は可能と考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト