「慢性足関節不安定症」の動的評価の有効性を検証

広島大学は2月6日、足関節捻挫癖を発症した患者の歩行時の骨の動きを解明したと発表した。この研究は、同大大学院医系科学研究科 スポーツリハビリテーション学の浦邉幸夫教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

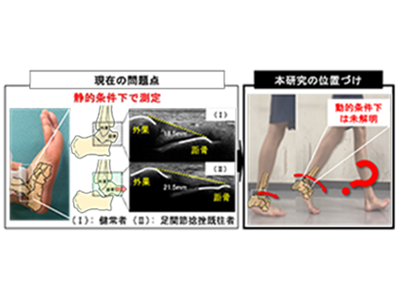

足関節捻挫(特に足関節回外捻挫)はスポーツ中によく起こるけがの一つ。このけがを何度も繰り返すことで40~70%が慢性足関節不安定症(Chronic Ankle Instability:CAI)に移行し、足関節の不安定感や痛み、慢性的な腫れなど、さまざまな症状が出現する。CAIでは足関節外側靭帯の起始である外果と付着部である距骨の距離(距骨-外果間の距離)が増加することが報告されており、足関節外側靭帯への負荷の増加と関連している。この足関節外側靱帯への負荷が増加することで、再受傷や足関節不安定性が増大する可能性が考えられる。しかし、これまでの研究は主に座っていたり寝ていたりしている状態(静的条件)での評価に限られており、歩行時(動的条件)での動態は明らかではなかった。

そこで研究グループは今回、CAIと健常者における歩行立脚期の距骨-外果間距離と足関節角度の変化を比較し、CAIの動的評価の有効性を示すことを目的に研究を行った。

CAI群で距骨-外果間距離増、立脚中期/終期の足関節背屈角小、足関節内がえし大

歩行時の骨の動き(距骨-外果間の距離)を超音波画像装置で計測し、足関節角度は三次元動作解析装置を使用した。CAI群12人(16足)と健常者群10人(20足)を対象とした。その結果、CAI群の距骨-外果間距離は健常群と比べ、立脚初期で平均2.9mm、立脚中期で3.0mm、立脚終期で4.6mm増加していた。また、CAI群は健常群に比べ、立脚中期と終期の足関節背屈角が小さく、立脚期全体を通して足関節内がえしが大きいことがわかった。

立脚初期における距骨-外果間距離の増加は、CAIの足関節内がえし角度の増加と関連があると考えられ、これは足関節外側靭帯(特に前距腓靭帯)に加わる負荷の増加を示唆している。また、立脚中期では距骨の前方移動が背屈角度の低下と関連していると考察した。

CAIの治療効果判定や新規治療法の開発に寄与する可能性

今回の研究では、超音波画像装置と三次元動作解析装置の同期解析により、これまで静的条件下でのみ評価されていた距骨-外果間距離を動的条件で捉えることが可能になった。同手法により、通常の歩行条件に近い形での足関節動態評価が可能となり、従来の静的な解析では得られない詳細な情報を獲得できることが示された。

「今回の同期解析は、運動療法の前後における距骨-外果間距離と足関節角度を比較することで、CAIの治療効果判定や新たな治療法の開発に寄与できる可能性がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 プレスリリース