一般用ビデオカメラで撮影した歩行動画から重症度を評価する手法を検討

北海道大学は1月30日、脊髄小脳変性症(SCD)患者の歩行から小脳性運動失調の重症度を予測する深層学習モデルの開発に成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の江口克紀客員研究員、矢口裕章准教授、矢部一郎教授、北海道脳神経内科病院の森若文雄院長、武井麻子副院長、濱田晋輔理事長ら研究グループによるもの。研究成果は、「Movement Disorders」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

SCDは、小脳がうまく働かなくなることで生じる疾患である。この疾患の主な症状の一つが歩く際のふらつきで、患者の生活の質に大きな影響を与える。また、疾患の初期段階で最もよく見られる症状の一つでもある。その治療やリハビリテーションの方針を決定するには、歩行の障害がどの程度重い状態にあるか、重症度の評価が重要だ。SCDではその重症度を推定するためのバイオマーカーは十分に開発されておらず、重症度の評価は医師の診察に基づいて主観的に行われている。しかし、診察による重症度の評価は医師の経験や技量によりずれが生じることがあり、より客観的な重症度評価方法の開発が望まれている。

これまで、歩行の異常を詳しく調べる方法として、体に取り付ける小型センサー(ウェアラブルデバイス)を用いた手法が多く利用されていたが、特別な計測機器が必要で、使い方やデータの解析に専門的な知識が求められる。

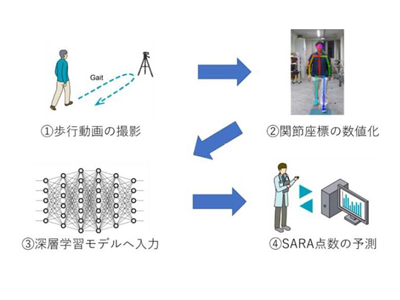

そこで、研究グループは、一般のビデオカメラで患者の歩行の様子を撮影した動画(歩行動画)から、深層学習技術を使ってSCD患者の症状の重さ(重症度)を評価する方法を検討した。この手法のメリットは、特別な機器を身に着ける必要がなく、カメラさえあれば簡単に使える点にある。これまで、パーキンソン病などの疾患の歩行分析には活用されてきたが、小脳性運動失調の評価に使った例は少ないのが現状だ。

また、今回の研究は、歩行動画と深層学習を組み合わせて、小脳性運動失調の重症度を正確に予測できるかどうかを確かめることを目的とした。この手法により、疾患の進行状況の評価がより手軽に行えるようになり、将来的には医療機関での診療においてだけではなく、遠隔診療や臨床試験などにも役立つことが期待される。

撮影動画から深層学習でSARAを予測、専門医のSARA計測値と比較

66人のSCD患者の協力を受け、歩行の様子をビデオで撮影した。歩行動画にOpenPoseという深層学習モデルを適用し、動画の中から肩、肘、膝などの25か所の体のポイントを検出させ、どのように動いているかを数値化した。さらに、数値化した体のポイントをTransformerと呼ばれる構造の別の深層学習モデルに入力し、小脳性運動失調の重症度評価スケールであるScale for the Assessment and Rating of Ataxia(SARA)の点数を予測させた。深層学習モデルのSARA予測値と、神経疾患を専門とする医師が計測したSARA点数を比較し、どれくらいの精度で一致するかを評価した。

深層学習モデル予測と医師の計測値の決定係数0.79、ウェアラブルデバイスと同程度

深層学習モデルの予測値と専門医の計測値を比較したところ、平均の誤差は2.3点であり、深層学習の予測と医師の計測値の一致度を示す数値(決定係数R²)は0.79だった。この結果は、ウェアラブルデバイスを用いて同じく小脳性運動失調を有する患者のSARA点数の予測を試みた既存の研究と同程度の精度だった。この結果から、特殊な計測機器を利用せず、深層学習モデルと歩行動画から簡便に小脳性運動失調の重症度を高い精度で予測できることがわかった。

遠隔診療や臨床試験での新たな評価方法としての応用に期待

今回の研究手法により、疾患の進行状況の評価がより手軽に行えるようになり、将来的には医療機関での診療だけではなく、遠隔診療などにも役立つことや、臨床試験での新たな評価方法として応用されることにより新薬開発が促進されることも期待される。「今後、解析対象とする疾患を増やすことにより、SCD以外の疾患の重症度の評価や、歩行障害を有する患者の疾患の診断補助にも役立てられることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース