水分摂取が腸内環境にどのように影響するのかは不明だった

北里大学は5月21日、飲水不足が腸内環境を悪化させ、病原細菌の排除能を低下させることを発見したと発表した。この研究は、同大薬学部微生物学教室の金倫基教授(研究当時:慶應義塾大学薬学部創薬研究センター教授)、慶應義塾大学先端生命科学研究所/同大大学院政策・メディア研究科博士課程3年の佐藤謙介氏、同大薬学部生化学講座の井上浄訪問教授、同大医学部薬理学教室の安井正人教授、竹馬真理子准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「iScience」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

水は成人体重の50%以上を占める最大の生体構成要素であり、消化吸収や栄養素・老廃物の運搬、体温調節などの多様な機能を担っている。生体の水分摂取源は主に飲水、食事、代謝の3つとされており、そのうち70〜80%の水分は飲水によるものとされている。米国では成人の半数以上が適切な水分摂取基準を慢性的に下回っており、慢性的な水分摂取不足は、肥満やインスリン抵抗性、糖尿病などの代謝性疾患や、便秘症など腸管の機能低下と関連していることが報告されている。また、飲水量が多い人と少ない人では、一部の腸内細菌の存在量に違いがあることや、便秘症患者では免疫細胞集団の構成変化が報告されていた。

しかし、これまでの研究では、アルコール摂取や運動量、食事習慣など、腸内細菌叢や免疫系に影響を与える因子を多く含んでおり、水分摂取が腸内環境にどう影響するかについては明らかにされていなかった。

25%と50%の飲水制限、脱水症状を伴わずに体重低下や便秘症を引き起こすと判明

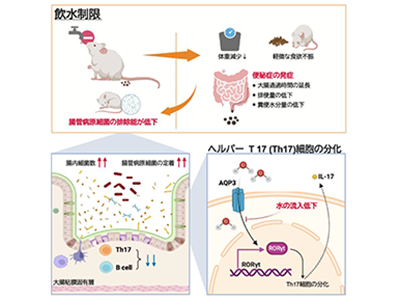

研究グループはまず、自由に水分摂取が可能なマウスに対して25%または50%の飲水制限を2週間実施したところ、飲水制限マウスでは体重低下を示した。また、50%の飲水制限マウスでは、大腸通過時間が約2倍近く延長した。さらに、25%と50%の飲水制限マウスにおいて糞便水分量や糞便排出量が有意に低下し、便秘症を引き起こした。しかし、血液中の脱水のパラメータを評価したところ、いずれの項目でも変化は見られず、飲水制限マウスでは脱水症状は呈していないことがわかった。

以上のことから、25%および50%の飲水制限は脱水症状を伴わず、体重低下や便秘症を引き起こすことが明らかになった。

飲水制限で腸内細菌の数や構成が変化、大腸の物理的バリアを破綻させる可能性

次に、腸内細菌叢への影響について検証したところ、飲水制限マウスでは、糞便中の総菌数が有意に増加していることが明らかになった。また、大腸組織の腸内細菌や粘液層を観察してみると、通常マウスの大腸粘膜では連続した、くっきりとした層を形成しているのに対し、飲水制限マウスでは粘膜層がぼやけ、一部の粘膜層が途切れていることがわかった。さらに、50%の飲水制限マウスでは、局所的に細菌が大腸上皮組織内へ侵入していることが判明。腸内細菌叢の構成を解析してみると、VerrucomicrobiaceaeやPrevotellaceae、Lachnospiraceaeの存在量が変化していることがわかった。これらのことから、飲水制限は腸内細菌の数や構成を変化させるだけでなく、大腸における物理的バリアを破綻させる可能性が示唆された。

さらに、飲水制限が大腸における免疫細胞集団に影響を及ぼすかを検証した結果、大腸においてB細胞やT細胞といったリンパ球の数が有意に減少しており、T細胞中では抗体産生の誘導に重要なCD4+T細胞の割合が減少することが明らかになった。

飲水制限で、病原細菌の排除などの役割を担うTh17細胞がC. rodentium感染前から減

飲水制限がリンパ球を含む免疫細胞の数を減少させたことから研究グループは、病原細菌の排除能も低下させるのではないかと考えた。そこで、飲水制限マウスに腸管病原細菌である「Citrobacter rodentium」を感染させ、その排除能を観察した。

その結果、飲水制限マウスでは通常マウスと比べて、糞便中のC. rodentiumの細菌数が感染後12~18日目にかけて有意に増加しており、病原体の排除が遅れていることがわかった。病原細菌の排除を担う免疫細胞について詳しく解析してみると、病原細菌の排除や腸内細菌の制御に特に重要な役割を担うTh17細胞が飲水制限によって(感染前から)減少しており、感染以降も正常に誘導されないことがわかった。

Th17細胞の分化・維持に、AQP3を介した細胞内への水の流入が必要な可能性

飲水制限がTh17細胞を減少させるメカニズムに腸内細菌叢の構成変化が関わっているか調べるために、抗菌剤を投与して腸内細菌を除去したマウスに、通常マウスまたは飲水制限マウスの腸内細菌を定着させ、Th17細胞の数を比較したところ、その割合に差が見られなかった。

そこで、水分摂取量の低下が直接的にTh17細胞の減少に関わっている可能性を考え、水を取り込むための輸送タンパク質であるアクアポリン3(Aquaporin 3;AQP3)を欠損したマウスの大腸内免疫細胞について解析してみると、AQP3欠損マウスの大腸組織ではTh17細胞が有意に減少していた。さらに、Th17細胞の分化・維持を制御する転写因子RORγtを発現する細胞の割合が有意に減少していたことから、Th17細胞の分化・維持にはAQP3を介した細胞内への水の流入が必要である可能性が示唆された。

水分摂取量の低下がヒトの腸管関連疾患に影響するのか検証することが必要

成人が1日に必要とする水分量は2.5Lと推定されている。しかし、米国では成人の半数以上が水分摂取基準を満たしておらず、日本においても多くの人が水分摂取不足であると推定されている。飲水不足については、代謝性疾患など、多くの疾患との関連性が指摘されている。

今回の研究により、慢性的な飲水不足が便秘症を誘発すること、腸内細菌叢の構成や数を変化させること、Th17細胞などの免疫細胞を減少させること、さらに病原細菌の排除能を低下させることが、マウスを用いた研究で明らかになった。今後は、水分摂取量の低下が実際にヒトにおいて腸管感染症や腸管関連疾患の病態に影響するのか検証していく必要がある。

「日常的な水分摂取量と消化器系疾患との関連性について明らかにしていくことが、水分摂取の潜在的な重要性を腸内環境の恒常性維持という観点から理解する上でとても大切だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北里研究所 プレスリリース