従来のSMBG/CGM/HbA1c測定には課題、低コスト・非侵襲・簡便な血糖測定法が求められる

東京大学医学部附属病院は5月17日、週に1回の在宅グリコアルブミン(GA)検査と行動変容アプリを併用することで、2型糖尿病患者の血糖値や体重などが有意に改善することを見出したと発表した。この研究は、陣内病院の陣内秀昭院長、同大病院糖尿病・代謝内科の相原允一助教、熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科(大学院生命科学研究部)の窪田直人教授、東京大学発医工連携スタートアップである株式会社Provigateの関水康伸代表取締役CEOらの研究グループによるもの。研究成果は、「Diabetes Therapy」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

糖尿病の臨床現場では、自己穿刺による指頭血で瞬間の血糖を測定する血糖自己測定(SMBG)、インプラント型で連続的に間質液糖を測定する持続血糖モニタリング(CGM)、間接的に1~2か月の平均血糖を測定するHbA1cなどが血糖管理の指標として使われている。SMBGやCGMは、特にインスリンなどの注射製剤を利用する患者にとっては注射量の決定や低血糖の回避のためには欠かせないものだ。また、HbA1cは糖尿病の診断基準の要素として信頼性の高いものだ。

一方、糖尿病患者の日常的なモニタリングと行動変容の道具という視点では、いずれも理想的な手法とは言えない。SMBGは測定の瞬間の血糖しかわからないので、血糖変動の全貌を知るためには、1日に頻回の指先穿刺が必要となる。CGMは皮下にフィラメント状のセンサをインプラントする必要があり、10~14日間に一度、アプリケーターで穿刺し、センサを置き換えねばいけない。いずれもコストが高く、人口の約10人に一人に達する糖尿病患者全てが利用するには、侵襲性・コスト・使いやすさの点で課題がある。また、HbA1cは糖尿病の診断や長期の血糖管理の目標としては有用だが、赤血球の寿命が120日と長く、緩やかに変化するために、直近の血糖変動を反映しにくく、行動変容の指標としては適していない。求められているのは、万人向けの経済的・低/非侵襲・簡便な血糖測定法だ。

血中アルブミンの糖化度を示す糖尿病関連の検査項目GA、病院でしか測定できず

そこで、研究グループは、2012年に採択されたJST START事業を皮切りに、10年超にわたり革新的な血糖モニタリング法の確立に向けて医工連携での機器開発・臨床開発を進めてきた。2015年には国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)START事業の成果をもとに東京大学発医工連携スタートアップである株式会社Provigateが創業され、2016年に採択された国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)研究開発型スタートアップ(STS)事業では涙液と血液GA値が強く相関することを見出し、完全非侵襲な血糖モニタリング法の可能性を見出した。

GAとは、血中アルブミンの糖化度を示す糖尿病関連の検査項目。アルブミンの糖化は血糖値に比例して上下し、さらに半減期が17日間と短いことが知られている。従って、1週間に1回GA値を測定すれば、直近1週間程度の血糖変動を、GA値の変化として簡単に数値化・可視化することができる。さらに有用なことに、GA値は体液中の濃度ではなくアルブミンの分子内比率として測定するため、涙液や唾液でも正確に測定ができる可能性がある。週1回の検査であることに加え、涙液や唾液でも使えるという点から、経済的・低/非侵襲・使いやすい血糖モニタリングの手法として有望だ。

日本では、自己注射製剤を使わない2型糖尿病患者の大半はSMBGやCGMなどの血糖自己測定法が保険適用外であるため、1~3か月に一度の通院時にしか血糖管理の状況がわからない。上記のGAもこれまで病院検査でしか測定することができなかった。GA検査を毎週家庭でできるようになれば、週に1度だけGAを検査し、測定結果と過去1週間の行動をアプリで振り返ることで、生活習慣の改善につながる可能性がある。

GA郵送検査法、2型糖尿病の在宅血糖モニタリングへの応用を研究

研究グループは、2018年のAMED先端計測事業の支援のもとGAのバイオセンサの開発を進展させるとともに、涙液や唾液のGAが血液のGAと強く相関すること、並びにGAの通院・隔週測定が、糖尿病患者に行動変容を引き起こし血糖の悪化を防ぐ可能性を示した。さらに2019年のNEDO SCA事業並びに2020年のNEDO PCA事業の支援により、バイオセンサの要素技術と医療機器のプロトタイプ開発を飛躍的に進めた。加えて、東京大学医学部附属病院とProvigateの共同研究により、世界初のGAの在宅検査法として、指頭血サンプルを用いた安定的な郵送検査法(HPLC法)を確立している。

これらの研究成果を踏まえ、2021年に採択されたAMED健康医療情報事業の支援を受け、研究グループは、郵送による週次在宅GA検査と専用の行動変容アプリを併用することで、血糖自己測定を利用しない2型糖尿病患者の血糖管理が改善するかどうかを検証した。

週1・指頭血の郵送検査で在宅GAモニタリング+スマホアプリで生活行動の自己レビュー

今回の研究は、オープンラベル無作為化比較試験として単施設で実施した。介入期間は8週間であり、HbA1c値が7.0~9.0%の2型糖尿病患者を対象に日本で実施した。従来治療のみとした対照群に対し、介入群は、従来の治療に加え、週1回の指頭血の郵送検査による在宅GAモニタリングと、スマートフォンアプリを用いた生活行動の簡単な自己レビューを毎日実施した。

介入群でGA・HbA1c値の有意な低下、カロリー消費量の有意な減少

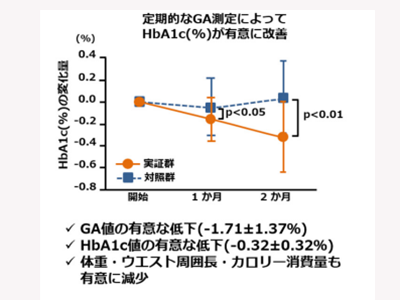

参加者98人(男性72.0%、年齢63.2±11.4歳、HbA1c 7.39±0.39%)を介入群と対照群に無作為に割り付けた。介入群では、ベースラインから最終観察日までのGA値およびHbA1c値の有意な低下が観察された(それぞれ-1.71±1.37%、-0.32±0.32%)。また、体重、ウエスト周囲長、カロリー消費量の有意な減少(それぞれp<0.0001、p=0.0003、p=0.0346)も観察された。カロリー摂取量の有意な減少は観察されなかった(p=0.678)。

指頭血の在宅迅速検査法・唾液によるGA郵送検査法の研究開発、行動変容アプリの改良も

在宅でGA値を測定し行動変容に活かす研究としては、世界初の報告だ。手軽な週1回の測定で有効に行動変容を誘発するGA×行動変容アプリは、低頻度・低コスト・低/非侵襲な在宅血糖モニタリング法として有望だという。研究チームはGAの臨床実用化を目指した研究グループOMEGA Study Group7を発足し、指頭血による在宅迅速検査(POCT)法や完全非侵襲な唾液によるGAの郵送検査法の研究開発、および専用の行動変容アプリの改良も進めている。今後のGA検査の研究成果が、より良い糖尿病治療の実現につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレスリリース