血圧上昇などを引き起こす副腎髄質、支持細胞の役割は不明だった

岩手大学は1月19日、ラットの副腎髄質において支持細胞が細胞外のアデノシン三リン酸(ATP)をアデノシン二リン酸(ADP)に分解する酵素を発現すること、ADPがクロム親和性細胞のカテコールアミン放出に関わる反応を抑制することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大農学部 横山拓矢准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Histochemistry & Cytochemistry」に掲載されている。

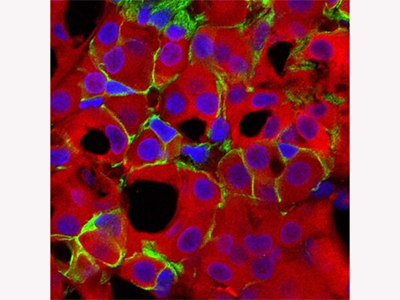

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

副腎髄質はストレスに応じてカテコールアミンを血中へ放出し、心拍数の増加や血圧の上昇を引き起こす内分泌器官。副腎髄質は、カテコールアミンやATPを放出するクロム親和性細胞と、支持細胞で構成されているが、支持細胞の役割は不明だった。

下垂体の前葉細胞や膵臓のB細胞といった内分泌細胞の機能は、細胞外のADPによって調節されていることが知られている。そのため、副腎髄質のクロム親和性細胞も、ADPによって調節されている可能性があった。細胞外のADPは、NTPDase2によってATPが分解されることによってつくられている。しかし、副腎髄質のどこにNTPDase2が存在しているかは不明だった。また、クロム親和性細胞に対するADPの作用もわかっていなかった。

支持細胞はATPをADPに分解し、クロム親和性細胞の内分泌機能を負に調節

今回の研究では、免疫組織化学染色によって、ラットの副腎髄質では支持細胞がNTPDase2、クロム親和性細胞がADPに親和性の高いP2Y12受容体のタンパク質を発現していることを明らかにした。また、生物発光法によって副腎髄質のNTPDaseがATPを分解することを確認。さらに、カルシウムイメージングによって、ADPがP2Y12受容体に作用してクロム親和性細胞におけるカルシウム濃度の上昇を抑制していることを明らかにした。

支持細胞にNTPDase2が発現していることは、支持細胞がクロム親和性細胞から放出されたATPをADPに分解していることを示唆している。一方、クロム親和性細胞にP2Y12受容体が発現していることは、ADPがクロム親和性細胞に作用していることを示唆している。さらに、カルシウムイメージングの結果は、ADPがクロム親和性細胞からのカテコールアミン放出を抑制していることを示唆している。以上の結果から、支持細胞はATPをADPに分解することによって、間接的にクロム親和性細胞の内分泌機能を負のフィードバック調節していることが考えられる。

高血圧症の病態機序解明などへの寄与に期待

カテコールアミンは、心拍数や血圧、血糖を調節するホルモンだ。今後、クロム親和性細胞のカテコールアミン放出を調節する機構を明らかにしていくことで、血液循環の制御機構や高血圧症などの病態機序を解明することができると考える、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岩手大学 プレスリリース