ウイルス生活環を統一的に記述する方程式がなく、繁栄戦略を知ることはできなかった

九州大学は7月31日、C型肝炎ウイルス(HCV)が持つ繁栄戦略の一端を解き明かすことに成功したと発表した。これは、同大大学院システム生命科学府博士課程3年の岩波翔也大学院生および大学院理学研究院の岩見真吾准教授(京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点 (ASHBi) 連携研究者)と、国立感染症研究所ウイルス第二部の渡士幸一主任研究官らとの共同研究によるもの。研究成果は、「PLOS Biology」に掲載されている。

画像はリリースより

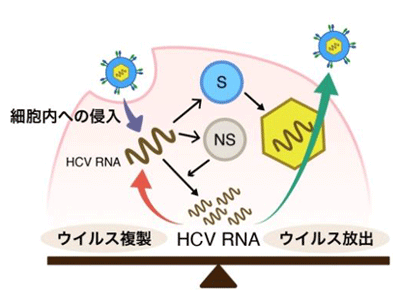

一般に、ウイルスは感染した細胞内で自身を複製するとともに、子孫粒子となって新たな細胞に感染し増加する。つまり、ウイルスは「中に引きこもって、同一細胞内で安全に子孫を複製する」か「粒子として危険を冒して外出し、別の細胞に感染し増殖する」かの2つの戦略をもつと考えられる。しかし、細胞内・外のウイルス生活環を統一的に記述する実用的な方程式がなく、このような戦略を「数値化」する術がなかったことより、ウイルス繁栄戦略の観点からは、これまで研究が行われていなかった。

数理科学と実験ウイルス学の融合により、C型肝炎ウイルスの感染サイクル全体を評価して特徴付けることに成功

研究グループは代表的な2つのHCV株を例にして感染実験を実施し、得られた実験データをもとに、ウイルス生活環を数学的に表した方程式を用いて解析した。これにより、生活環の中でウイルス粒子放出が占める比率が2つのHCV株間で2.7倍も開きがあり、「インドアウイルス」と「アウトドアウイルス」のような個性があること、前者は「増えやすさ」を示す指標の値が、後者は「伝播しやすさ」を示す指標の値が、それぞれの指標の最大となる値に近い値をとることがわかった。このように、数学と実験を合わせたデータ分析から、ウイルスが異なる繁栄戦略を使い分けて生存していることが明らかになった。

今回明らかにされた2つの繁栄戦略は、持続感染するその他のウイルスにも共通している可能性がある。また、繁栄戦略を解明する研究により、ウイルスの弱点を見つけられるため、体内でのウイルス感染を制御する治療法の確立を目指すとしている。

研究グループは、「ウイルス感染の特徴を理解し、制御することは、ウイルスが引き起こす病気を治療する上で重要だ。今回の研究は、数理科学と実験ウイルス学の融合研究によって、C型肝炎ウイルスの感染サイクル全体を評価して特徴付けることに成功した。現在、さまざまな病気に関連するウイルスが存在しているが、一つひとつ解き明かしていくことで、ウイルス感染を包括的に調べることができる手法を開発できればと思う」と、述べている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果