学習や記憶と神経細胞での遺伝子発現制御について研究

筑波大学は5月8日、学習や記憶の形成に関与する新たな遺伝子制御のメカニズムを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系の山田朋子助教らの研究グループが、ワシントン大学医学部のBonni博士らと共同で行ったもの。研究成果は「Nature」に掲載されている。

画像はリリースより

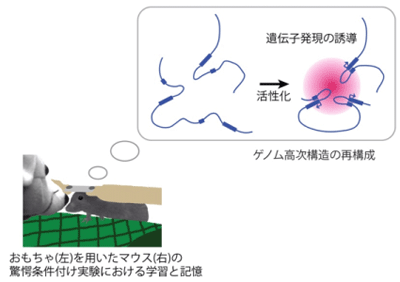

神経生物学においては、マウスを用いて適切な行動実験を構築し、それを用いて詳細なメカニズムの解析をすることが重要となっている。マウスを用いたこれまでの多くの行動実験より、学習と記憶において神経細胞に、形態変化や新たなシナプスの構築などのさまざまな変化が起こると知られている。しかし、学習や記憶を可能にする細胞内のメカニズムについてはよくわかっていない。特に、外界からの感覚刺激がどのように神経細胞の核内におけるRNA合成(遺伝子発現)を誘導するのか、その際にゲノムにどのような変化が起こるのかは、あまり研究されていなかった。

小脳でゲノム高次構造の再構成促進、適切な遺伝子発現を誘導

今回の研究では、進化的に保存された驚愕反射を用い、パブロフの犬に代表されるような、学習と記憶を調べる「条件付け」の行動実験を構築した。マウスの鼻先にラットやキツネのおもちゃを急に近づけると、マウスは驚いて後ずさりする。これは進化の過程で保存された、天敵から逃げる反応。行動実験では、おもちゃを近づける刺激の約0.1秒前に青色ライトを点灯し、このライト/おもちゃ刺激を1日80回繰り返した。するとマウスは、5日間の訓練後には、おもちゃが近づいてくるより前の、ライト点灯時に後ずさりするようになった。これについて、光遺伝学やイメージング、また阻害剤を用いた実験で詳細に調べたところ、この行動は小脳依存的であり、また、この学習と記憶には、小脳の前葉背側虫部(ADCV)の顆粒細胞が重要な役割を果たすことがわかったという。

次に研究グループは、行動実験と光遺伝学を用いて、神経細胞の詳細な解析、主に遺伝子発現解析とゲノム解析を行った。その結果、マウスの小脳で、知覚経験によってゲノムの高次構造の再構成が促され、適切な遺伝子発現を誘導することを発見、その関連遺伝子群の同定にも成功した。

近年、遺伝情報の元であるゲノムDNAは、単なるひも状ではなく、機能的に整理された高次構造をとって核内に収納されていることが分かってきているが、学習と記憶におけるゲノム高次構造に関する知見はまだ報告されていない。今回の研究により、ゲノムの再構成がマウスの学習と記憶に重要な役割を果たすことが示された。研究グループは、今後、哺乳類の脳の神経細胞内でゲノム高次構造の再構成が起こるメカニズムについて、明らかにしていく予定としている。

▼関連リンク

・筑波大学 注目の研究