客観的な検査法が確立していない「統合失調症」

名古屋大学は4月19日、統合失調症患者と健常者の末梢血液からヒトリンパ芽球様細胞株を作製して、タンパク質の発現変化を網羅的に解析した結果、統合失調症のバイオマーカー候補となるタンパク質を複数同定、最適な組み合わせを検証し、タンパク質の発現量を測定して4および6因子から成る予測モデルを作成したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科 精神医学・親と子どもの心療学分野の尾崎紀夫教授、國本正子客員研究者、アレクシッチ ブランコ准教授(責任著者)、医療薬学講座の永井拓准教授らの研究グループが、名城大学薬学部の野田幸裕教授、吉見陽助教、山田真之亮研究員の研究グループと共同で行ったもの。研究成果は、国際科学誌「Translational Psychiatry」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

統合失調症は、発症してから治療開始までの期間が長いほど治療効果が十分に発揮されず、社会的な機能が低下してしまうため、早期に治療を開始することが重要とされている。一方、統合失調症は脳の機能障害を原因とする疾患であり、脳内の分子レベルの変化を評価することが困難なため、客観的な検査法は確立していない。

そのため、診断も医師の問診や、患者の訴えをもとにした症候学に基づいて行われることから、症状がはっきりしない発症早期には診断や治療導入が遅れることがあり、結果として治療に難渋することが少なくない。

バイオマーカーの実用化に期待

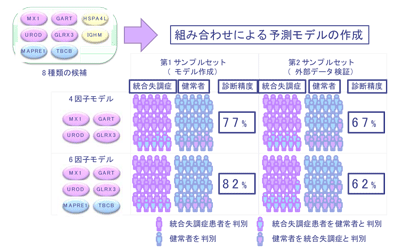

そこで研究グループは、統合失調症バイオマーカーを探索するため、統合失調症患者と健常者からリンパ芽球様細胞株を作製して、タンパク質の網羅的発現解析を実施。その結果、統合失調症において発現変化が認められたタンパク質を22種類同定し、8種類(MX1、GLRX3、UROD、GART、MAPRE1、TBCB、HSPA4L、IGHM)についてタンパク質の発現変化を再確認した。そのうち、4因子(MX1、GLRX3、UROD、GART)および6因子(MX1、GLRX3、UROD、GART、MAPRE1、TBCB)から成る統合失調症予測モデルを作成。同定されたタンパク質は、神経炎症や免疫系の調節異常などの統合失調症の分子病態と関連していること、疾患モデルマウスの脳内で炎症関連遺伝子の発現が変化していたことから、病態生理を反映している可能性があるという。

今回の研究は、末梢血液から作製したリンパ芽球様細胞株において同定された統合失調症バイオマーカー候補が、中枢の分子病態を反映している可能性の一端を示した成果であり、病態生理に基づく診断法の開発や発症メカニズムの解明の手がかりになると考えられる。

研究グループは、「今後、バイオマーカー候補と病態生理との関連性を明らかにするとともに、汎用性の高い血液検査への応用を検討することにより、客観的な指標を用いた診断法の社会実現が期待される」と、述べている。