神経障害性疼痛や過敏性腸症候群患者の腹痛などに有効か

近畿大学は6月22日、ビール原料のひとつで、苦味や香りづけなどに使用されるホップの成分が、リウマチの痛みや神経損傷による痛み、また過敏性腸症候群患者に見られる腹痛など幅広い痛みの治療に応用できることを発見したと発表した。この研究は、同大薬学部の川畑篤史教授らの研究グループによるもの。研究成果は、学術雑誌「Neuropharmacology」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

糖尿病患者や抗がん剤で治療中の患者によくみられる手足の痺れや痛み(神経障害性疼痛)、過敏性腸症候群患者にみられる腹痛など、麻薬性鎮痛剤が効かない(使用できない)痛みに対しては、有効な治療薬の開発が望まれている。

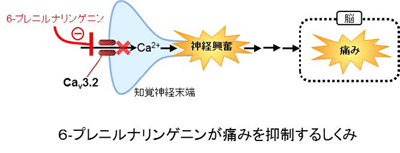

6-プレニルナリンゲニンが痛みの原因分子Cav3.2を阻害

今回、川畑教授は、故・松田秀秋氏(元近畿大学薬学部教授、2017年逝去)の協力を得て、生薬の一種である苦参から、Cav3.2T型カルシウムチャネルを阻害するソホラフラバノンGの同定に成功。さらに、類似構造をもつ天然物質の中から、ホップの成分である6-プレニルナリンゲニンが、知覚神経に発現する痛みの原因分子であるCav3.2を最も強く阻害することを発見した。

また、マウスの実験を通じて、この化合物が神経障害による痛みや結腸過敏による腹痛を抑制すること、Cav3.2を欠損させたマウスでは鎮痛効果が消失することを実証。一方、鎮静作用や心血管系への副作用がないことが確認されたという。

なお現在、臨床応用に向けた製薬企業との共同研究が進行中としている。

▼関連リンク

・近畿大学 ニュースリリース