神経突起構造の仕組みを初めて明らかに

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は1月13日、神経傷害後や一部の神経疾患において神経の突起構造が壊れていく際に「オートファジー」が神経を積極的に壊す方向に寄与していることを示し、その構造崩壊促進機構を初めて明らかにしたと発表した。この研究は、NCNP神経研究所疾病研究第五部の若月修二室長、荒木敏之部長らの研究グループによるもの。研究成果は「Journal of Cell Biology」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

オートファジーは、もともと細胞が栄養欠乏に陥った際に、細胞内の分子や小器官を分解してエネルギー供給の材料とする仕組みとして発見され、その後、タンパクや細胞内小器官の分解を通して細胞の恒常性維持や機能調節など多様な役割を果たすことが明らかとなっている。

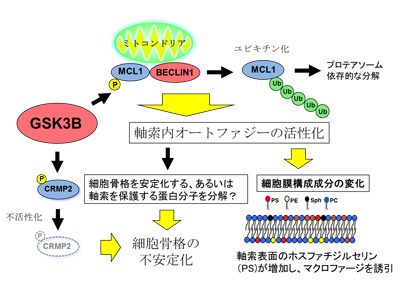

研究グループは2011年、2015年に発表した一連の研究において、軸索の損傷が起こると軸索内の骨組みを形成している「微小管」と呼ばれるタンパク(細胞骨格)の安定性を制御するメカニズムが変化することによって神経突起構造崩壊が誘導されることを明らかにした。このメカニズムにおいて、神経傷害後、GSK3Bと呼ばれるリン酸化酵素が活性化して、細胞骨格を不安定化して神経変性を誘導するシグナル伝達が起こることがわかっている。

神経の発達過程や神経細胞の生理的変化でも役割を果たす可能性

今回、研究グループは、以前の研究で見出したリン酸化酵素GSK3Bが、MCL1と呼ばれるタンパクをリン酸化することにより、これまでに明らかにしたのとは別の細胞内シグナル伝達を惹起することを示した。神経損傷などの神経を傷害する刺激によって、神経軸索内でGSK3Bが活性化すると、MCL1はGSK3Bによってリン酸化されることがきっかけとなってBECLIN1から離れて分解されてしまうこと、MCL1から離れたBECLIN1が、軸索の中でオートファジーを活性化することがわかった。さらに、神経軸索中で活性化されたオートファジーは、軸索構造の崩壊を促進するとともに、神経損傷部位に壊れた神経突起構造を貪食するマクロファージを呼び寄せて細胞の残骸を処理する働きを高めていることも明らかとなった。

研究成果は、これまでに知られていなかった神経細胞におけるオートファジー活性化機構を明らかにしたものであり、一般に細胞を保護する仕組みであると考えられるオートファジーが、神経変性の際には細胞構造を積極的に壊す方向に働いていることを示すものとして注目される。

研究グループは今後、このようなオートファジーが、さまざまな神経の病気においてどのような役割を果たしているのかを検討することによって、神経難病などの治療に役立てることを目指す。また、神経の発達過程や学習・記憶など神経細胞の生理的な変化において役割を果たす可能性についても検討していきたいとしている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター プレスリリース