乳酸利用能の異常と認知機能低下の改善に

筑波大学は12月9日、2型糖尿病ラットを用いて、2型糖尿病に合併する認知機能低下を4週間の中強度運動で改善できること、海馬で低下していた乳酸輸送能が回復されることを見出したと発表した。この研究は、同大学体育系の征矢英昭教授、島孟留院生、米Rockefeller大学のBruce S. McEwen教授、スペインCajal研究所のIgnacio Torres-Aleman所長ら共同研究グループによるもの。研究成果は、「Diabetologia」オンライン版に12月8日付けで公開されている。

画像はリリースより

2型糖尿病に合併する認知機能低下の要因として、海馬の脳由来神経栄養因子(BDNF)濃度の低下や神経細胞の炎症などが提唱されている。しかし、糖尿病の最も特徴的な症状といえる糖代謝異常からの要因検討については、血糖利用能の低下の示唆に留まっていた。近年、海馬の神経におけるグリコゲン由来の乳酸利用が認知機能の維持に不可欠と報告されたことから、この乳酸利用の低下が2型糖尿病に合併する認知機能低下の一因であると考えられる。

研究グループは、健康なラットを用いたこれまでの研究から、海馬のグリコゲン代謝を高める中強度運動が認知機能の向上にも有効である可能性を得ていた。海馬内グリコゲン由来の乳酸利用能の異常が2型糖尿病に合併する認知機能低下の一要因であることが確認されれば、習慣的な運動介入によってその問題を解消することで、合併症の症状を改善できることが予想されため、今回の研究では、海馬内グリコゲン由来の乳酸利用能の異常が2型糖尿病に合併する認知機能低下に関与しているのかどうか、乳酸利用能の異常と認知機能低下を改善する上で運動介入が効果的かどうかを検証したという。

2型糖尿病患者の脳を標的とした運動療法の発展に期待

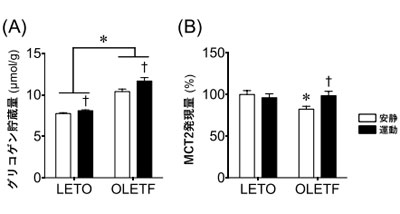

研究グループは、ヒトの2型糖尿病モデルであるOLETFラットを用いた研究を実施。その結果、OLETFラットの海馬では、健康な(LETO)ラットに比べてグリコゲン貯蔵量が増加し、神経細胞への乳酸取り込みを担うMCT2の発現量が減少していることを明らかにした。さらに、週5日30分間の中強度運動(OLETF ラット:分速12.5m、LETOラット:分速 20.0m)を4週間実施したところ、OLETFラットの海馬のグリコゲン貯蔵量が増大し、減少していたMCT2発現量が回復するとともに、認知機能が改善することを見出したという。

これらの結果から、MCT2を介したグリコゲン由来の乳酸輸送の低下が2型糖尿病に合併する認知機能低下の一因であり、4週間の中強度運動はこの治療に有用であることが示唆された。今後、この研究成果を足がかりとして、2型糖尿病患者の脳を標的とした運動療法が発展することに期待がかかる、と同研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース