年月を経て再度の冠動脈血行再建治療が必要な症例に対して

国立循環器病研究センターは9月8日、冠動脈バイパス術(CABG)後に年月を経て再度の冠動脈血行再建治療が必要な症例に対する「経皮的冠動脈カテーテルインターベンション術(PCI)」の治療成績や予後を初めて検証したと発表した。この研究は、国循心臓血管内科冠疾患・心血管集中治療科の浅海泰栄医長、野口暉夫部長、安田聡副院長らの研究チームによるもの。研究成果は、米国の循環器病専門誌「Circulation: Cardiovascular Intervention」に掲載された。

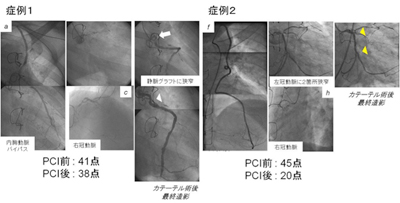

画像はリリースより

冠動脈が狭窄した場合に体の他の部分から健康な血管を移植して、狭窄部分を迂回する新しい血液の通り道(バイパス)を作るCABGでは、手術後年月を経ると、バイパス血管や他の冠動脈の硬化が進行することで再度の冠動脈血行再建術が必要になることがある。近年のPCI技術の進歩により、このような場合に侵襲的な再度の開心術(CABG)ではなく、非侵襲的なPCIをなされる症例が増えてきている。しかし、PCIの治療成績や予後はこれまで検証されていなかった。

2004年~2011年にPCI実施の434例を解析

研究チームは、国循で2004年から2011年の間にCABG後にPCIを実施した434例について解析した。その結果、PCI後の冠動脈硬化の距離や狭窄の数、狭窄部位などや心筋虚血の領域の程度を冠動脈造影画像に基づいて評価する「CABG SYNTAXスコア」が高い症例では、低い症例より心血管事故が多いことが明らかになり、術後のスコアの値により予後判定に有効となる可能性が示唆された。ただし、術前からスコアの値が高い場合は術後も高い症例が多いことから、PCIの効果に限界があることも判明したとしている。

CABG後にPCIを実施した症例で、PCI後のSYNTAXスコアが高い場合の予後が不良であることが明らかになったが、その場合の対処法については確立されていない。今後は再度の冠動脈硬化を防ぐ至適薬物療法を十分に実施するとともに、再度の冠動脈血行再建術が必要になった場合にどのような管理が必要になるかを解明することが必要になると、研究チームは述べている。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース