緊急通報の固定電話通報群と携帯電話通報群を分析・比較

金沢大学は9月5日、2012年から2014年に石川県内で発生した院外心停止に関する2つのデータベースから救急隊による目撃例を除いた約3,000人のデータを抽出・解析し、固定電話と比べ緊急通報の際に携帯電話を使用することで院外心停止患者の生存率が改善されることを明らかにする研究結果を発表した。この研究は、同大医薬保健研究域医学系の前田哲生助教、大学院医薬保健学総合研究科の山下朗研究生および医薬保健研究域医学系の稲葉英夫教授らの研究グループによるもの。研究成果は欧州蘇生協議会の医学雑誌「Resuscitation」オンライン版に8月22日付けで掲載されている。

画像はリリースより

これまで携帯電話からの通報には、多くの消防本部で導入されている固定電話発信位置情報システムが利用できず、すぐに正確な通報/出動場所が分からないなどのデメリットがあると考えられてきた。また、所轄以外の消防署につながることがあり、固定電話と比べて通報から救急車の現場到着までの時間が遅延する場合があるといわれる。

その一方で、携帯電話では固定電話に比べ患者の傍からの通報が容易であり、通信指令員が患者の正確な情報を得やすく、より正確な心停止の判断を下し適切な口頭指導を行うことができることや、通信指令員から具体的な実施手順の指導を聞きながら通報者や協力者はより良質な心肺蘇生を行うことができるというメリットがある。

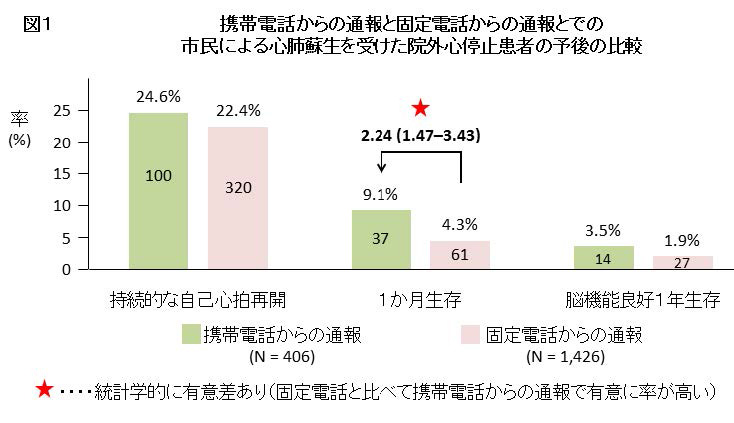

携帯電話通報群で1か月生存率が有意に上昇

研究グループは、2012年から2014年の間に石川県内の消防署が収集した119番通報された傷病者に関するデータベースを解析。口頭指導が行われた3,012人の傷病者のうち病院に搬送された2,530例と、院外心停止患者のうち救急隊員が目撃した症例を除いた2,980例を抽出した。これら2つのデータを統合し、患者の予後・口頭指導および市民による心肺蘇生の質・通報者の背景因子・通報から搬送に関わる時間因子について「携帯電話通報群」と「固定電話通報群」とで比較・分析したという。

分析の結果、市民による心肺蘇生があった院外心停止患者では、携帯電話からの通報では固定電話からの通報より1か月生存率が有意に高いことが明らかとなった。固定電話で通報された患者の1か月生存率が4.3%だったのに対し、携帯電話で通報された患者では9.1%と著明に高かったという。また、固定電話が利用された場合、患者のすぐ傍から通報される頻度は17.2%なのに対し、携帯電話が使用された場合には52.7%と顕著に高かった。市民による良質な心肺蘇生施行率も、固定電話からの通報では45.0%なのに対し、携帯電話では53.5%であったという。

これまでの院外心停止患者の救命率の改善に向けた社会活動は、AEDの普及や市民に対する心肺蘇生・AED使用のトレーニングを含む救命処置講習会が主体であったが、今後は更に緊急通報時には積極的な携帯電話の利用を広報により促していくことでも院外心停止患者の救命率の向上に寄与すると考えられる。

▼関連リンク

・金沢大学 ニュース