技術の進歩に伴い、ガイドラインの見直しへ

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は8月5日、ヒトの細胞を含むキメラ動物を使った研究に関する意識調査の結果を発表した。この研究は、同研究所の八代嘉美准教授、東京大学医科学研究所の井上悠輔准教授、成城大学文芸学部の標葉隆馬専任講師らの研究グループによるもの。研究成果は8月4日に「Cell Stem Cell」で公開された。

画像はリリースより

動物とヒトの細胞が混ざった動物、いわゆるキメラ動物を使った研究は、再生医療用のヒトの臓器を動物の体内で準備したり、ヒトの臓器のでき方を調べたり、さまざまな科学研究に役立つことが期待されている。

日本ではヒトに関するクローン技術などの規制に関する法律により、そうしたキメラ動物を作ることは認められておらず、人または動物の胎内に移植することを禁止したうえで、基礎研究に限って受精から14日までの胚であれば研究に利用してもよいとされていた。技術の進歩に伴って、もう少し進んだ研究まで認める方向で、ガイドラインの見直しが進められている。

再生医療研究への支持度は高く

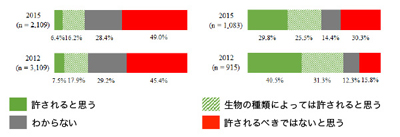

こうした状況のなか、研究グループは、一般市民がキメラ動物を使った研究についてどのように考えているのか、研究者と比較するアンケート調査を行った。実施時期は2012年と2015年で、一般市民のべ約5,000人と日本再生医療学会の会員のべ約2,000人が回答した。

その結果、キメラ動物を使った研究について、受け入れられるとした人の割合は、研究者では50%以上(条件付きで受け入れられるとした人も含む)だったのに対し、一般市民ではおよそ25%程度となり、研究者と比較して一般市民の許容度が低いことが明らかになった。一方で、再生医療研究についての活動自体への支持度はおよそ8割と高く、自分自身の細胞を使って参加してみたいと回答した人も過半数を占めており、キメラ研究への反応とは対照的だったとしている。

このような一般市民と研究者との認識の違いを埋めるためには、過度な期待をかきたてたり不安を煽ったりするようなことが起こらないよう、研究者が継続的な情報発信や社会との議論を行いながら、最新の研究状況について一般市民と共有して理解を得るとともに一般の考えを理解することが必要であると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所 研究活動