血液透析患者数が年々増加、対策急務に

京都大学は7月22日、同大大学院医学研究科腎臓内科学講座の柳田素子教授らの研究グループが、高齢者における腎臓病の新たな病態メカニズムを発見し、新たな治療戦略の可能性を見出したと発表した。研究成果は、米科学誌「Journal of Clinical Investigation Insight」オンライン版に7月21日付けで公開された。

画像はリリースより

現在、血液透析患者数は年々増加し、医療的にも社会的にも大きな問題になっている。透析導入に至る患者の平均年齢は67歳と高齢であり、今後さらなる高齢社会を迎える日本にとって対策が急務となっている。

以前から、高齢者の腎臓病は若年者と比べて治りにくいと言われていたが、その原因は明らかではなかった。

加齢により線維芽細胞の振る舞い変化、3次リンパ組織を誘導

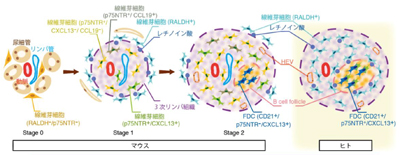

今回、研究グループは、高齢マウスの腎臓病では腎臓の中に「3次リンパ組織」(リンパ節のような組織)ができることで炎症が遷延し、腎臓が修復できなくなることを発見。その3次リンパ組織を除く治療をすれば、高齢マウスでも腎臓が修復しやすくなり、予後が改善することも明らかにした。さらに、ヒト高齢者の腎臓の3割近くにこの3次リンパ組織があること、その構成成分はマウスで解明したものと非常に似通っていることを見出したとしている。

研究グループは以前、健康な腎臓に存在する「線維芽細胞」の性質変化が腎臓の線維化と腎性貧血を引き起こすことを報告した。今回の研究では、この線維芽細胞の振る舞いが加齢に伴って変化し、3次リンパ組織を誘導することを突き止めたとしている。

これらの結果は、3次リンパ組織を標的とした治療法が高齢者の腎臓病の回復を促し、透析導入を遅延させる可能性を示唆するものであるとして、今後の研究の発展による臨床への応用が期待されると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果