地方公務員145人を対象として

大阪市立大学は5月27日、医学研究科神経精神医学の出口裕彦講師らのグループが、発揚気質傾向は一部の職業性ストレスに対して保護的に働き、焦燥や不安気質傾向は一部の職業性ストレスに対して脆弱性を持つことを明らかにしたと発表した。研究成果は、米国のオンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載されている。

画像はリリースより

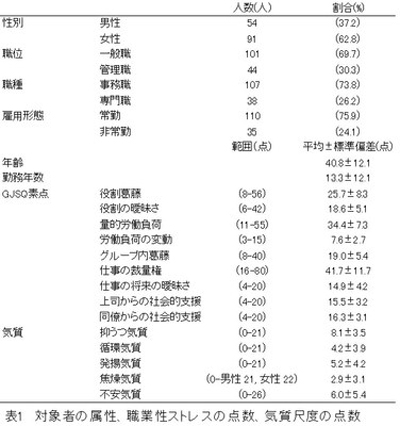

研究グループは、145人の地方公務員を対象に、就労者の気質が職業性ストレスに与える影響を明らかにすることを目的として、自己記入式の質問紙を用い、気質と職業性ストレスを測定した。

気質の評価には、「TEMPS-A」の日本語版を用いた。TEMPS-Aは110項目の質問からなる気質傾向の評価尺度で、悲観的なタイプの「抑うつ気質」、気分やエネルギーのむらが大きいタイプの「循環気質」、楽観的でエネルギッシュなタイプの「発揚気質」、イライラしがちなタイプの「焦燥気質」、心配性なタイプの「不安気質」の5つの気質傾向を評価した。一方で、職業性ストレスの評価には、1988 年に米国安全保健研究所により開発された自己記入式の「GJSQ」の日本語版を用い、量的労働負荷、役割葛藤、役割の曖昧さ、労働負荷の変動、グループ内葛藤、仕事の将来の曖昧さなど9つの職業性ストレスについて調査した。

ストレスチェックで本人の資質加味を期待

研究対象者の属性を性別、職位、職種、雇用形態、年齢との関連を含め階層的重回帰分析で検討。その結果、発揚気質傾向が強い就労者ほど裁量権が高く、役割の曖昧さが少なく、グループ内葛藤は少ないと感じる傾向があること、焦燥気質傾向が強い就労者ほど上司からの社会的支援は少なく、役割葛藤は高く、労働負荷の変動は大きく、グループ内葛藤は多いと感じる傾向にあること、不安気質傾向が強い就労者ほど同僚からの社会的支援は少なく、仕事の将来の曖昧さは強いと感じる傾向にあること、がわかったとしている。

これらは、就労者の気質とその職業性ストレスへの影響を評価、認識することは就労者自身の自己洞察、気づきにつながり、結果として一次予防に寄与する可能性、上司や同僚、産業保健スタッフが就労者の気質とその職業性ストレスへの影響を評価、認識することに基づいたアプローチをすることでこれまでとは違った配慮、介入ができうる可能性を示唆している。

2015年12月1日から開始されたストレスチェックでは仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域に関する項目が評価対象となっているが、気質など本人の資質は評価対象となっていない。今後、制度について、さらなる議論が進むことが予想されるが、本人の資質などの情報も加味し、就労者の一次予防として整備されることを願う、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪市立大学 新着情報