抗ヒスタミン薬無効の患者もいる慢性蕁麻疹

広島大学は8月30日、慢性蕁麻疹の病態に血液凝固反応が関与する機序を解明したと発表した。この研究は、同大大学院医歯薬保健学研究科の柳瀬雄輝助教と秀道広教授らの研究グループによるもの。研究成果は「The Journal of Allergy and Clinical Immunology」オンライン版に掲載された。

画像はリリースより

慢性蕁麻疹は明らかな誘因が無く、毎日膨疹が出没する疾患。発症機序としては、皮膚組織内のマスト細胞からヒスタミンが遊離され、皮膚の微小血管内皮細胞に作用して膨疹が形成されると考えられている。しかし、その詳細は未解明な部分が多い。また、一般的な蕁麻疹の治療には、主に抗ヒスタミン薬が用いられるが、慢性蕁麻疹では抗ヒスタミン薬が無効の患者が少なくない。

血管内皮細胞の組織因子発現、アデノシンが制御

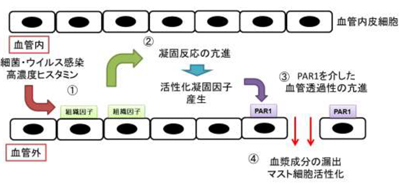

研究グループは、組織因子を発現させる因子として、末梢血好塩基球から放出されるヒスタミンと、慢性蕁麻疹の増悪因子として知られるリポポリサッカライド(LPS)等の微生物由来物質の働きに着目し、これらが血管内皮細胞の組織因子発現と、それに続く血液凝固反応への影響について検討した。

その結果、LPS等の微生物由来物質とヒスタミンが同時に血管内皮細胞に作用すると、別々に作用するよりも多くの組織因子が発現することが判明。また、高発現した組織因子は局所的な血液凝固反応を引き起こし、その過程で生じた活性化血液凝固因子により血管透過性が高まったという。

血管外に漏出した血漿成分は小さな膨疹を形成し、さらに血管外に存在するマスト細胞を刺激して、大量のヒスタミンを放出させ、蕁麻疹を形成するものと予想される。また、ヒスタミンとLPSの同時刺激によって引き起こされる組織因子発現は、生理活性物質のアデノシンによって制御されることもわかったという。

今回の研究成果より、血液凝固反応を制御する薬物やアデノシン類似物が慢性蕁麻疹の新しい治療薬として応用されることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 ニュースリリース