咀嚼機能自体と循環器病の関連を調査

国立循環器病研究センターは4月21日、「吹田研究」の参加者を対象に解析した結果、咀嚼機能の客観的な指標の一つである最大咬合力は循環器病の発症に関連することがわかったと発表した。この研究は、同センター健診部の小久保喜弘特任部長、新潟大学大学院医歯学総合研究科の小野高裕教授、大阪大学大学院歯学研究科の池邉一典教授らの共同研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

近年、日本の高齢化率が世界で最も高く、65歳以上の要介護になる主な原因疾患の第1位が循環器病の19.8%であることがわかっている。超高齢化社会における医療と介護の問題解決には、循環器病の予防がきわめて重要であると考えられている。

これまで、循環器病と歯科との関連について、歯の喪失や歯周病をはじめとする不良な口腔健康状態が循環器病の発症に関連することが報告されている。それには、歯周病による慢性炎症を介した影響と、咀嚼機能低下による栄養摂取の偏りを介した影響の2つの経路があると考えられてきたが、咀嚼機能自体との関連についてはほとんど報告がなく、エビデンスが求められていた。

画像はリリースより

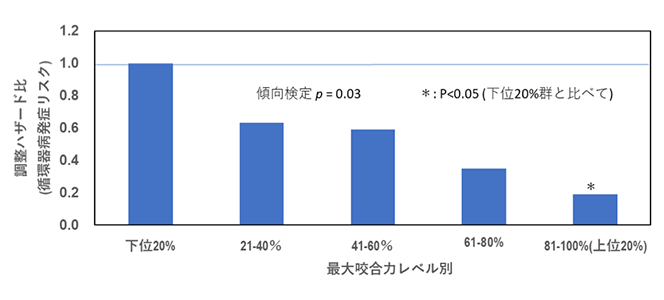

最大咬合力が低い人で循環器病の新規発症が多い

研究では、大阪府吹田市民で無作為抽出した都市部一般住民である「吹田研究」参加者50~79歳のうち、設定したベースライン調査期間に歯科検診を受診した1,547人(男性652人、女性895人)について、循環器病の新規発症を追跡した。最大咬合力の測定には、専用のシートを咬合させて測定する方法を用いた。また、調整変数は、性別、年齢、機能歯数、歯周病、BMI、喫煙習慣、飲酒習慣、身体活動状況、高血圧症、脂質異常症、糖尿病とした。

その結果、最大咬合力が低い対象者は高い対象者に比べ、循環器病の新規発症が多いことが明らかとなった。つまり、咀嚼機能が低いと、将来的な循環器病発症のリスクとなる可能性が示唆された。

咀嚼機能低下の予防が、動脈硬化性疾患予防の新たな戦略に

今回の研究成果により、これまで多く報告されてきた、歯周病による慢性炎症による影響だけではなく、咀嚼機能の一つの指標である最大咬合力が、循環器病発症に影響を及ぼすことが明らかにされた。

「歯科治療による歯周病の予防に加え、咀嚼機能低下を予防することが、動脈硬化性疾患予防の新たな戦略になると考えられる。そのためにも、医科歯科連携のもと、さらなるエビデンスを構築して行くことが今後の課題だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース