近年注目されるコリバクチン、遺伝毒性発現の詳しいメカニズムは不明だった

大阪公立大学は10月30日、日本人の大腸がん患者の腸内から取り出したコリバクチンと呼ばれる遺伝毒性物質を産生する大腸菌を用い、DNA鎖間架橋(ICL)が染色体異常の誘発や増殖の阻害を引き起こしているかを調査し、その結果を発表した。この研究は、同大大学院理学研究科の川西優喜教授、静岡県立大学、京都府立大学の共同研究グループによるもの。研究成果は、「Genes and Environment」にオンライン掲載されている。

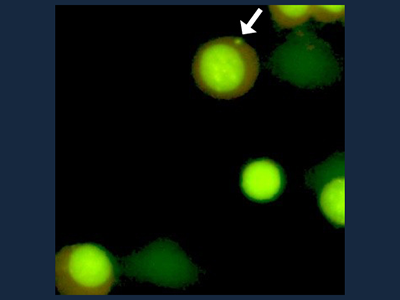

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、腸内細菌叢中の一部の細菌がコリバクチンを産生し、これがDNAに傷(ICL)をつくることで遺伝子変異を引き起こし、大腸がんの原因のひとつになっているのではないかと考えられるようになってきた。しかし、その遺伝毒性発現の詳細なメカニズムはまだわかっていない。また、腸内細菌叢は食生活など文化的要因にも影響されるため、国によって異なることも知られている。

ICL修復不可のヒト細胞株に対してコリバクチン産生大腸菌が高い遺伝・細胞毒性を示す

そこで研究グループは、日本人の大腸がん患者の腸内から単離されたコリバクチン産生大腸菌2株(菌株番号50と253)を使い、ICLを修復できないヒト細胞株に対する遺伝毒性と細胞毒性(細胞に対して死・機能障害・増殖阻害の影響を与える性質のこと)を調べた。

その結果、ICLを修復できるヒト細胞株より、修復できないヒト細胞株に対して、これらコリバクチン産生大腸菌は高い遺伝毒性と細胞毒性を示すことがわかった。

コリバクチンの大腸発がんリスク評価などへの貢献に期待

今回の研究結果により、日本人由来大腸菌のコリバクチンの毒性にICLが関与していることがわかった。今後、同研究のような細胞レベルの研究が進むことにより、コリバクチンの大腸発がんリスク評価の研究などに貢献することが期待される。

「ヘリコバクターピロリの除菌で胃がんが大きく減少したように、コリバクチン産生菌の除去で大腸がんが減少する時がくるかもしれない」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪公立大学 プレスリリース