有病率の経時的変化や高年齢層の実態把握が課題だった

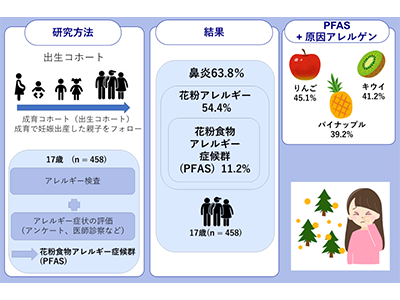

国立成育医療研究センターは10月21日、同施設で2003年から一般の小児を対象として行ってきた出生コホート研究(成育コホート)において、17歳青少年の花粉食物アレルギー症候群(PFAS:Pollen–Food Allergy Syndrome)の有症率やIgE感作状況、併存するアレルギー疾患の関連について日本で初めて報告したと発表した。この研究は、同センターアレルギーセンターの木口智之氏、山本貴和子氏、福家辰樹氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、花粉症(アレルギー性鼻炎)の有病率は世界的に増加傾向にある。日本でも同様の傾向がみられ、これまでの研究では、5歳時点で約11%だった鼻炎の有病率が、9歳では約31%、13歳では68.8%に達するなど、年齢とともに上昇していることが示されている。

花粉に対するIgE感作(アレルギーの原因物質(アレルゲン)に反応する免疫グロブリン(IgE)抗体が作られる状態)が進むことで、花粉食物アレルギー症候群(PFAS)の発症も増加する可能性がある。PFASとは、花粉症を持つ人が、花粉と似た構造を持つタンパク質を含む果物、野菜、豆類などを食べた際に、口腔や咽頭のかゆみ・腫れなどのアレルギー症状が現れる疾患であり、まれに全身性のアナフィラキシーショックなどの重篤な症状を引き起こすこともある。花粉と食物に含まれるアレルゲンが似ていることが原因で、花粉症の増加にともないPFASも増えると考えられている。

研究グループはこれまで、一般集団を対象とした調査で、13歳の思春期におけるPFASの有病率が約10%であることを報告した。しかし、日本の一般集団を対象として、時間の経過に伴うPFASの有病率の変化を検討した疫学研究はこれまで存在していない。特に、17歳といった、より高年齢層における実態は明らかではなかった。

そこで今回の研究では、思春期集団を対象に、5年間の追跡期間を設けてPFASの有病率と感作状況の変化を明らかにすることを目的とした。

縦断的研究「成育コホート」で17歳458人を分析

同センターで行っている成育コホート(出生コホート)は、2003~2005年に妊娠した母親を登録し、現在も母親と誕生した子どもを妊娠中から継続的に追跡。アンケート調査、診察、血液検査により、アレルギー性疾患や症状、IgE抗体価などを調査している。疾患やけがなどで病院を受診した子どもではなく、当センターで出産した一般集団の子どもを追跡し、過去・将来にわたって追跡調査した縦断的研究(前向きコホート研究)である。過去にさかのぼって情報を集めて比較する後ろ向きコホート研究や、現時点のみを調べる横断研究より、エビデンス・レベルの高い疫学調査である。

今回は、その中でも17歳の青少年458人分の血清および質問票調査により分析した。

PFAS発症は17歳の約11.2%、原因食品はりんご・キウイ・パイナップルが上位

分析の結果、以下が明らかになった。

・17歳の青少年全体の63.8%が、過去1年間に鼻炎症状を経験した。

・アレルゲン感作では、78.8%が樹木・草・雑草の花粉に対するIgE抗体陽性であった。

・54.4%が花粉アレルギーを有し、11.2%がPFASを発症していた。

・PFASの原因食品では最も多かったのはりんご(45.1%)、次いでキウイ(41.2%)、パイナップル(39.2%)であった。

・合併症については、PFASの43.1%にアトピー性皮膚炎の既往が認められた。

アレルギーマーチ仮説を裏付け、PFAS認識の重要性を示唆

今回の研究成果は、PFASとアトピー性皮膚炎の既往歴との間に顕著な関連が認められたことから、「アレルギーマーチ仮説」を裏付けていると考えられる。「アレルギーマーチ仮説」とは、乳幼児期のアトピー性皮膚炎を始まりとし、続いて食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎と次々と異なる時期にアレルギー症状が出現してくることが多く、これを音楽の「行進(マーチ)」に例えた仮説を指す。

「これらの結果は、近年急増しているPFASの実態を実証するものであり、青少年のアレルギー疾患管理においてPFASを認識することの重要性を改めて強調するものと考えられる」と、研究グループは述べている

▼関連リンク

・国立成育医療研究センター プレスリリース