糖尿病発症に至る経路には不明な点が多く残されている

富山大学は5月8日、特定健診データのエネルギー地形解析により肥満のある人とない人では、糖尿病へ至る経路に違いがあることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大学術研究部理学系の上田肇一教授、学術研究部教育研究推進系の奥牧人特命准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Endocrinology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

糖尿病患者の増加は世界的な問題であり、それに伴う医療費の増大も大きな課題となっている。糖尿病を予防するためには、発症前の未病の段階で、生活習慣の改善などの適切な対策・介入を行うことが重要だ。糖尿病の前段階として、これまで境界型糖尿病が知られていたが、発症に至る詳細な経路は明らかになっていなかった。

日本では、労働安全衛生法に基づく健康診断や、40歳以上を対象とした特定健診が広く実施されている。多くの人が毎年多数の項目を測定するため、これらの健康診断データは、糖尿病発症前の状態を対象とした研究に適している。健康診断データを用いた糖尿病の発症予測手法は、これまでにも数多く提案されてきたが、発症の有無でなく発症に至る経路を調べるための方法論は、これまで確立されていなかった。

数理手法を用いて約5,000人の特定健診データを分析

そこで今回の研究では、糖尿病発症前の経路を明らかにするため、「エネルギー地形解析」と呼ばれる数理手法を用いて特定健診のデータを解析した。エネルギー地形解析とは、多変量時系列データ解析手法の一つで、複数の状態間の遷移を調べることができる。

解析のため、富山県で北陸予防医学協会が実施した特定健診のデータの中から、2012~2020年度までの期間における49~64歳の1万8,373人分(約10万件)のデータを抽出した。複数の除外条件を適用した結果、最終的に4,928人の男性(うち、242人が糖尿病を発症)のデータが対象となった。

エネルギー地形解析では、数個程度の変数を選定する必要がある。今回は、糖尿病との関連性および機械学習を用いた発症予測における重要性を考慮し、「HbA1c」「血糖値」「HDLコレステロール」「BMI」「尿酸」「ALT」の6変数を選定した。次に、各変数の値をそれぞれ中央値と比較し、中央値より低ければ0、高ければ1に置き換えることで二値化を行った(0は良好、1は悪化を示す)。ただし、HDLコレステロールは値が高い方が良いため、中央値より高ければ0、低ければ1とした。このように二値化することで、データ全体を26=64通りのパターンに分類した(以下、複数のパターンをまとめたものを安定状態または状態と呼ぶ)。

「健康状態」「中間状態」「不健康状態」の3つの安定状態が明らかに

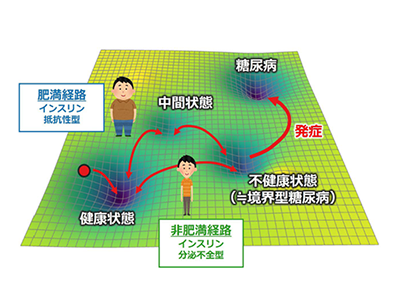

解析の結果、データの中に3つの安定状態が存在し、それぞれ「健康状態」「中間状態」「不健康状態」に対応することが明らかになった。また、健康状態と不健康状態は大きな谷に対応する一方、中間状態の谷は比較的小さいこともわかった。

中間状態の代表パターンを見ると、HbA1cと血糖値のみが良好な値を示し、残りの変数は悪化を示す値となっていた。これは肥満などの複数のリスク因子を抱えつつも、血糖値はまだ正常な範囲で留まっている状態であることを意味する。一般的な観点から、この状態に長く滞在することでインスリン抵抗性が増し、不健康状態やその先の糖尿病へ進展するという経路が想定された。

また、予防の観点から中間状態から健康状態に戻った事例の特徴を調べたところ、BMIと腹囲の有意な減少が確認された。つまり、肥満のある人は痩せることが糖尿病予防に効果的ということが改めて示された。

健康状態から不健康状態へ移行経路、肥満者と非肥満者では異なる

一方、状態間の遷移回数を見ると、中間状態を経由せず、健康状態から不健康状態へ直接遷移する事例もかなり多かったことがわかった。

そこで、初回計測時のBMIが25kg/m2以上の肥満者とそれ以外の非肥満者を比較したところ、肥満者と非肥満者では経路選択性が有意に異なっていることを見出した。すなわち、肥満者は健康状態から中間状態を経て不健康状態へと至る経路を取りやすいが、非肥満者は健康状態から不健康状態へ直接遷移する経路を取りやすいことが明らかになった。

糖尿病患者でも発症前から肥満の有無によって違いがあることをデータで証明

さらに、糖尿病発症者に限定して再度エネルギー地形解析を行ったところ、やはり肥満者と非肥満者は糖尿病発症前の経路が異なっていた。

肥満でない人の糖尿病発症前の経路は、インスリン分泌不全型と想定される。欧米人と異なり、日本人にインスリン分泌不全型の糖尿病が多いことは、以前から指摘されてきた。現在の2型糖尿病に対する薬物療法のアルゴリズムにおいても、肥満者にはインスリン抵抗性を、非肥満者にはインスリン分泌不全を想定した治療方針が基本とされている。

同研究は、これらと同様の肥満の有無による違いが発症後だけでなく、発症前の未病期においても当てはまることをデータ駆動的に示した点で重要であるといえる。この結果から、発症経路の違いに応じて、内臓脂肪の減少や膵臓機能の保護などの対策を取ることが大切であることが示唆された。

数理解析から得た知見、より多様な集団で検証する必要がある

今回の研究では、富山県の高齢男性を対象とした特定健診データを解析したが、より多様な集団に対してエネルギー地形解析や他の数理手法を適用することで、より多くの知見が得られることが期待される。

一方で、特定健診ではインスリン測定や経口ブドウ糖負荷試験を行わないため、インスリン抵抗性などの詳細な病態把握が困難であるという課題も明らかとなった。「今後は、これらの指標を含む既存または新規の臨床研究データを利用することで、本研究で得られた知見の検証を進めたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 プレスリリース