多価不飽和脂肪酸の化学合成には労力と時間が必要だった

国立医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBIOHN)は6月25日、多価不飽和脂肪酸の完全固相合成法を開発し、開発した技術を用いて新しい抗炎症性脂肪酸を発見したと発表した。この研究は、同研究所ヘルス・メディカル微生物研究センターの國澤純センター長らの研究グループと、東京大学大学院工学系研究科の齋藤雄太朗助教、秋田真悠子大学院生(研究当時)、山東信介教授、同大学大学院薬学系研究科の青木淳賢教授らの共同研究によるもの。研究成果は、「Nature Chemistry」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)、アラキドン酸(ARA)に代表される多価不飽和脂肪酸は、生体内でさまざまな機能を担う重要な生体分子群だ。近年、分析技術の発達によって生体内には多種多様な多価不飽和脂肪酸が存在することが明らかになり、生命機能や疾患との関連が注目されている。

それぞれの多価不飽和脂肪酸の性質や機能を明らかにするには、化学合成によって目的の多価不飽和脂肪酸や構造の類似する分子を入手し、調査する必要がある。しかし、従来の化学合成には高度な技術と多大な手間や時間が必要であったため、多価不飽和脂肪酸を効率的かつ精密に合成する手法の開発が求められていた。

多価不飽和脂肪酸の完全固相合成に世界で初めて成功、従来より短時間で合成が可能に

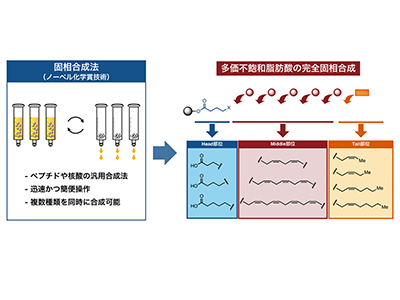

今回の研究では、ペプチドや核酸などの生体分子の汎用的な化学合成法である固相合成法に着想を得て、世界で初めて多価不飽和脂肪酸の完全固相合成法を開発した。

固相合成法は、一般的な有機合成手法である液相合成法とは異なり、反応・精製操作が迅速かつ簡便であり、多種多様な分子を一挙に合成する並列合成に長けた手法である。元々はペプチドの合成法として開発されたが、その後、核酸や糖鎖の合成にも応用されており、その有用性から1984年にノーベル化学賞が授与されている。現在では、ペプチドや核酸の自動合成に展開されて実験室レベル・産業レベルで広く実用化されている。

一方、固相合成法が得意とするのは、ペプチドや核酸のように、共通の分子構造(モノマー)が規則的に連続している高分子(オリゴマーまたはポリマー)であり、このような分子形態ではない多価不飽和脂肪酸では、完全固相合成法による合成は実現されていなかった。従来の合成法では、1種類の多価不飽和脂肪酸を合成するために数週間~数ヶ月が必要だったが、今回開発された手法によって複数種類の多価不飽和脂肪酸を同時に数時間~数日で合成することが可能になった。

抗炎症性脂肪酸「Antiefin」発見、皮膚炎モデルマウスで炎症抑制を確認

さらに、研究グループは開発した合成法を用いて、全く新しいものを含む18種類の多価不飽和脂肪酸を人工的に合成し、その中から抗炎症効果をもつ新しい脂肪酸「Antiefin」を発見した。

國澤センター長らのグループは、先行研究として、亜麻仁油の主成分であるα-リノレン酸が生体内でEPAを経て産生される17,18-EpETEが抗炎症効果を示すことを見出していた。しかし、17,18-EpETEは生体内で容易に代謝を受け抗炎症効果を失ってしまうことが社会実装を行う上での課題となっていた。

今回発見した脂肪酸「Antiefin」は、細胞実験において17,18-EpETEよりも低い濃度でも抗炎症効果を示した。また、接触皮膚炎モデルマウスを用いた動物実験では、わずか10ngを2回皮膚に塗布するだけで炎症を抑制することが確認された。

ペプチド・核酸創薬に続く「脂質創薬」の発展に期待

今回の研究によって開発された固相合成法は、簡便かつ効率的に多種多様な多価不飽和脂肪酸を合成できることから、自動化や大規模データを用いたデータ駆動型生命科学研究への応用が期待される。

「この技術は、現在、創薬分野において興隆を極めているペプチド創薬や核酸創薬に続いて、脂質創薬の展開を後押しするような社会への波及効果と、脂質科学研究の発展に寄与する可能性を秘めている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立医薬基盤・健康・栄養研究所 プレスリリース