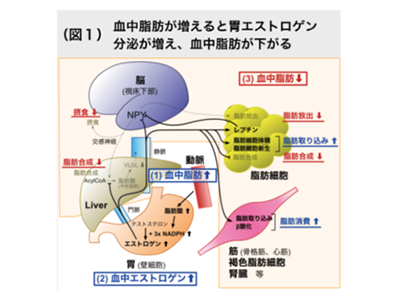

エストロゲンは血中脂質の制御にも関与する

和歌山県立医科大学は5月1日、脂質異常症や脂肪肝の発症に関わる新しいメカニズムを解明したことを発表した。この研究は、同大医学部解剖学第1講座の伊藤隆雄助教、金井克光教授および内科学第4講座の尾﨑雄一講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

エネルギー恒常性の維持、特に血液中の糖と脂肪のレベルを適切な範囲内に保つことは、生命維持に不可欠である。1921年にインスリンが発見されて以来、血糖値の調節メカニズムは詳細に研究されてきたが、血中脂肪レベルを監視する臓器や、高くなった血中脂肪レベルを下げるホルモンは長年不明であった。

性ホルモンの一つであるエストロゲンは、血中脂肪レベルの低下にも寄与する。実際、女性の血中脂肪は男性よりも低いものの、エストロゲンが低下する閉経後に増加する。

エストロゲンは胃からも分泌される

研究グループは、2021年に血中脂肪レベルに応じて胃壁細胞がエストロゲンを分泌し、上昇した血中脂質を下げるというモデルを提案した。しかし、胃壁細胞は脂肪由来のエネルギーを胃酸分泌とエストロゲン産生に利用するため、胃エストロゲン分泌は食事の影響を受けることが予想された。

そこで、今回の研究では、食後の血中脂質レベルや胃酸分泌の変化が胃エストロゲン分泌にどのような影響を与えるのかを明らかにし、胃エストロゲンの日常の食生活における役割の解明に取り組んだ。

血中エストロゲンは炭水化物で低下、脂肪で上昇

まず、雄ラットを用いて、食事が血中エストロゲンレベルに及ぼす影響を調べた。

血中エストロゲンレベルは食後、特に炭水化物摂取後に低下した。血中脂肪酸レベルも低下し、脂肪酸の静脈注射により食後に低下した血中エストロゲンレベルは部分的に回復した。エストロゲンを胃から肝臓へと直接運ぶ門脈中のエストロゲンレベル(尾静脈中の約3.8倍)も食後に低下した。

一方、脂肪の摂取は血中エストロゲンレベルを上昇させた。これは以前の結果とも一致した。

胃粘膜でのエストロゲン産生は胃酸分泌促進で減少、抑制で増加

次に、胃やエネルギー代謝に関わるホルモンや制酸剤が、胃エストロゲン分泌に与える影響を単離した胃粘膜を用いて調べた。

胃酸分泌を促進するホルモンは、胃粘膜のエストロゲンの産生を減少させた。対して、胃酸分泌を抑制するホルモンは胃粘膜でのエストロゲン産生を増加させた。さらに、胃酸分泌を抑制するホルモンや薬は、胃酸分泌を促進するホルモンにより減少した胃粘膜のエストロゲン産生を回復させ、食後低下したラットの血中エストロゲンレベルを回復させた。

血中脂質に対するエストロゲンの効果に性差なし、ラットで確認

最後に、血中エストロゲンレベルが安定している発情後期の雌ラットを用いて実験を行った。雌ラットは雄ラットと比べて血中エストロゲンレベルが高く、血中中性脂肪が低いものの、雄ラットと同様の結果を確認した。

以上の結果から、炭水化物の摂取と胃酸分泌の活性化が、胃エストロゲン分泌と血中エストロゲンレベルを低下させることが明らかになった。

脂質代謝異常のメカニズムに新たな視点をもたらす知見

炭水化物の摂取はインスリンを介して血中脂肪酸レベルを低下させることから、胃のエストロゲン産生を減少させ、肝脂肪合成を増加させると考えられる。一方、脂肪の摂取は血中中性脂肪値を上昇させるだけでなく、GLP-1などの胃酸分泌抑制作用を持つホルモンの分泌を促進する。したがって、これらは胃エストロゲン産生を増加させ、肝臓での脂肪合成を減少させる可能性がある。

実際、食事に含まれる脂肪が多いと、肝臓で糖を消費して作る脂肪を減らす必要がある。胃エストロゲンは、インスリンとともに摂取した炭水化物と脂肪の量に基づく適切な脂肪合成を肝臓に行わせることで、食事中の炭水化物と脂肪の割合に関わらず、糖/脂肪として貯蔵するときの割合を一定に保つ働きがあることが示唆された。

胃エストロゲンに着目した脂肪肝の新たな治療法開発に期待

脂肪肝患者には従来の運動療法、絶食療法、新しく登場したGLP-1薬、低炭水化物食が推奨されている。これらの治療法は、エネルギー消費の促進、エネルギー摂取量の制限、食欲の抑制、炭水化物を用いた肝脂肪合成の抑制を介して脂肪肝の治療に役立つと考えられている。

今回の研究では、絶食ラットの血中エストロゲンレベルは高く、食後、特に炭水化物摂取で低下することを示した。また、グルカゴン、アドレナリンおよびGLP-1が胃エストロゲン産生を促進することも見いだした。したがって、これらを用いた治療法は、胃エストロゲン分泌を増加させることで肝脂肪合成を抑制する作用もあると考えられる。

一方、血中脂肪酸を常に低下させ、胃酸分泌を増加させる食習慣(脂肪肝の原因の一つと言われる炭水化物の間食など)は、胃エストロゲン産生を持続的に抑制することにより、肝脂肪合成を常に促進すると考えられる。

「胃壁細胞や血中テストステロンは加齢とともに減少するため、加齢とともに胃エストロゲン産生も減少し、肝脂肪合成が増加すると考えられるが、実際に高脂血症や脂肪肝は高齢者に多い。これらのことから、将来、高脂血症や脂肪肝に『胃エストロゲン分泌障害性』という新たな分類が加わる可能性が考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・和歌山県立医科大学 プレスリリース