「メタボ」だけでなく「ロコモ」にも積極的な対策が望まれている

千葉大学は4月24日、健診受診者のリアルワールドデータを用いて、ロコモティブシンドローム(ロコモ)とメタボリックシンドローム(メタボ)の有病率とその関連性を解析し、両者が50代から重複して出現しやすいことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の中川良特任准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

メタボは心血管疾患や糖尿病のリスクを高める病態であり、日本では特定健診等を通じて積極的な検出と介入が行われている。一方、ロコモは加齢とともに進行する運動機能の低下を示し、将来的なフレイルや要介護状態につながる重要な前兆とされている。特に、勤労者のロコモは腰痛や転倒と密接な関係があり、健康的な社会生活を維持していくために早期からの予防が重要とされ、積極的な対策が望まれている。

3万人超の健診データでロコモとメタボの関連を検証

今回の研究では、医療法人大宮シティクリニックの健診データベースを用いて、ロコモとメタボが重複して出現する年齢層を検討した。解析対象としたのは、2021年度に健診を受けた3万5,059人(平均年齢50歳、標準偏差±9.6歳、男女比6:4)のデータ。ロコモは、日本整形外科学会の「ロコモ度テスト」に基づいて評価し、メタボは米国のNational Cholesterol Education ProgramのAdult Treatment Panel IIIが提唱しているガイドラインに準じて判定した。

メタボ該当者はロコモのリスクが高い、男女とも50代で顕著

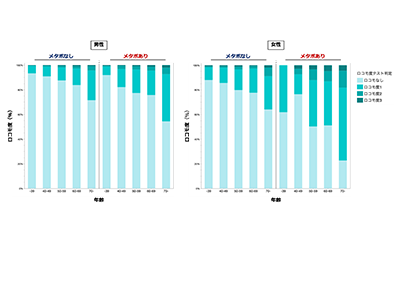

その結果、ロコモは全体の約15%、メタボは約7.5%に該当することが明らかになった。メタボ該当者におけるロコモ該当者の割合は約24%で、非メタボ該当者における約15%に比べて有意に高かった。多変量解析では、年齢や性別を調整してもメタボ該当者ではロコモのリスクが1.87倍に上昇することが示された。加齢に伴いロコモの割合は増加し、さらに全年齢においてメタボのある者はメタボのない者と比べてロコモの割合が高いことも明らかになった。

特に50代の男女においてロコモとメタボの重複率が高く、50代メタボ該当者のうち、男性の32.0%、女性の53.2%がロコモを併発しており、これは非メタボ該当者(男性15.2%、女性25.3%)の2倍以上に相当した(男性2.11倍、女性2.10倍)。また、ロコモとメタボを合併している50代の男女では、腹囲の増加と血糖値の上昇とともに、高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療をしている人の割合が有意に高いことが示された。

ロコモ・メタボ同時健診の重要性を示す知見

従来、ロコモは高齢者の足腰の衰えとして捉えられがちだったが、今回の結果は中高年期におけるメタボがロコモのリスク因子となることを統計的に示している。ロコモとメタボの合併は、肥満・高血圧・糖尿病・脂質異常症といった代謝性疾患を悪化させるとともに、高齢期における要介護リスクをさらに高める可能性がある。そのため、こうしたリスクを中年期の段階で早期に発見・介入するためにも、メタボとロコモの同時健診の導入が有効であると考えられる。

「本研究は、日本における健診制度を活用し、『ロコモ評価をメタボと併せて行うこと』の重要性を初めて示した大規模リアルワールド解析だ。今後は、この知見をもとに中年期からの包括的な健康評価システムの構築や、生活習慣指導の標準化へとつなげていく予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・千葉大学 プレスリリース