けいれんが重積するか否かで、その後のてんかんや発達障害発症リスクは上昇するのか?

京都大学は2月20日、過去最大規模となる3万8,465人の熱性けいれん患者のレセプトデータを用い、けいれんが重積した場合としなかった場合で、その後のてんかんや発達障害の発症リスクが上昇するかを検証した結果、てんかんの発症リスクは高まる一方、発達障害のリスクに有意な差はないことが明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部附属病院小児科特定病院の菅健敬助教、吉田健司同助教、滝田順子同教授、同大大学院医学研究科薬剤疫学分野の川上浩司教授、静岡社会健康医学大学院大学の竹内正人教授(兼:大学院医学研究科薬剤疫学分野客員研究員)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Annals of Neurology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

熱性けいれんは、小児救急医療において頻繁に遭遇する救急疾患の一つであり、その有病率は欧米で2〜5%、日本では6〜9%とされている。その多くは強直発作が数分以内に収まる、予後の良い単純型であるが、約5%の患者ではけいれんが長時間続く重積発作が発生する。

国際抗てんかん連盟(International League Against Epilepsy, ILAE)は、けいれん重積状態を「神経細胞死、損傷、および神経回路網の異常を伴う長期的な後遺症を引き起こすもの」と定義しており、小児においても死亡や神経学的後遺症との関連が報告されている。しかし、けいれん重積の予後を決定する主な要因はその原因であり、熱性けいれんが原因の場合や神経異常の既往がない患者ではリスクが低いとされてきた。つまり、健常児が熱性けいれんを起こし、それが重積発作に至ったとしても、神経学的予後は悪くならないと考えられてきた。しかし、同見解は臨床現場での実感とは異なる部分がある。そこで研究グループは今回、日本のビッグデータを用いた統計解析を行うことにより、このギャップの解明を試みた。

熱性けいれん重積群、その後のてんかんリスク「高」/神経発達障害リスク「差なし」

研究では、日本の小児から成人までの1000万人規模のレセプトデータを利用し、その中で熱性けいれん重積を来した小児患者が、単純型熱性けいれんのみの経験の小児と比較して遠隔期にどのような病気にかかっているかを分析することで、小児期の熱性けいれん重積がその後の神経発達に及ぼす影響を検証した。

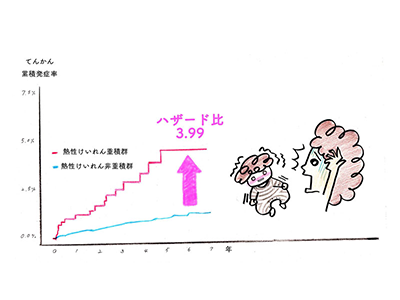

熱性けいれんの病名を有する3万8,465人の小児において基礎疾患などで6,698人を除外した3万1,767人のうち、610人をけいれん重積群、3万1,157人を非重積群に分類。中央値2.70年の追跡期間中、熱性けいれん重積群では、その後のてんかんのリスクが有意に高いことが示された(最大約5%、ハザード比3.99、95%信頼区間2.40-6.64)。一方で、神経発達障害のリスクは両群間で大きな差は認められなかった(ハザード比1.39、95%信頼区間1.00-1.79)。

重積発作を起こした子どもに対する適切な対応が重要

今回の研究により、熱性けいれん重積によって、てんかんを発症するリスクは重積がなかった子と比べて最大5%程度4倍程度高くなること、神経発達障害のリスクは変わらないことが示された。

「本知見は、不安を抱える保護者に対して科学的な情報を提供し慎重なフォローアップを行う必要性を示唆するとともに、けいれん重積に対する迅速な治療介入の重要性も示しているものと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース