β細胞に複数の嗅覚受容体が発現

東北大学は1月25日、鼻の嗅覚神経でにおいを感知する嗅覚受容体が、 ヒトやマウスなどで、膵臓のインスリン分泌細胞(β細胞)にも存在していることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野の山田哲也准教授、宗像佑一郎医員、片桐秀樹教授らのグループが、同大医工学研究科病態ナノシステム医工学分野の神崎展准教授、大阪大学大学院医学系研究科幹細胞制御学分野の宮崎純一教授らと共同で行ったもの。研究成果は「Scientific Reports」に掲載されている。

においを感じるためのタンパク質である嗅覚受容体は、鼻の神経に存在し、空気中のにおい物質を感知する働きを担っている。今回、研究グループは、血糖値を低下させるインスリンを分泌する膵臓のβ細胞に、複数の嗅覚受容体が発現していることを世界で初めて発見したという。

オクタン酸が嗅覚受容体に作用するとインスリン分泌が促進

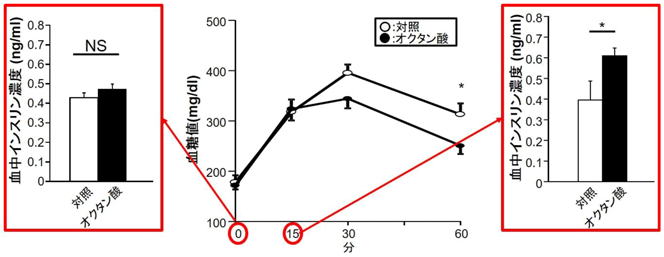

そのうちのひとつ、嗅覚受容体15(Olfr15)に着目し研究を進めたところ、この受容体ににおい物質であるオクタン酸という脂肪酸が作用すると、インスリンの分泌が促進されることが判明。さらに、オクタン酸をマウスに経口投与した後にブドウ糖を投与すると、血糖値が上昇したときのみ、血中インスリン濃度が高まり、血糖値が改善したという。

画像はリリースより

糖尿病は、さまざまな要因によって血糖値が上昇する疾患だが、日本人を含むアジア民族では、とくにインスリン分泌の低下が原因として重要なことが明らかになっている。今回、発見された膵臓β細胞の嗅覚受容体の活性化によるインスリン分泌の促進は、日本における糖尿病治療のニーズに合致すると考えられる。さらに、研究グループは「この仕組みは血糖値が低い時にはインスリン分泌を促進しないことから、低血糖をおこさずに血糖値を改善する糖尿病治療薬の開発につながることが期待される」と述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース