確立されていない客観的なうつ病の血液診断マーカー

徳島大学は7月7日、うつ病患者の血漿中に含まれる代謝物質を網羅的に分析・解析し、うつ病患者とそうでない人との間で差異が認められる33の血中代謝物質を同定したと発表した。この研究は、同大大学院医歯薬学研究部精神医学分野の沼田周助准教授ら、高知工科大学、高知大学の研究グループによるもの。

画像はリリースより

うつ病の診断は、患者が呈する臨床症状に基づいて行われているが、初診時の診断に苦慮する症例もあり、早期診断と適切な治療導入を促進する、簡便で侵襲の少ないうつ病の診断マーカーの確立が求められている。これまでにも、血液を用いたうつ病の生物学的指標の探索は数多く行われてきたが、客観的なうつ病の血液診断マーカーは未だ確立されていない。

抗うつ薬による代謝物質の変化も確認

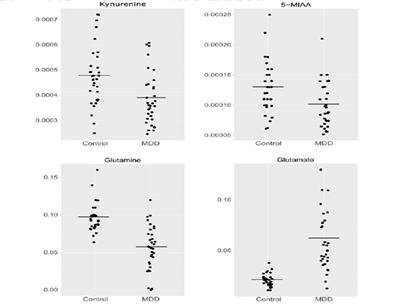

研究グループは、血漿中に含まれる代謝物質を網羅的に分析・解析するメタボロミクスという手法を用いて、うつ病患者33名とうつ病でない33名の2つのグループを比較。グループ間に差異を認める33の血中代謝物質を同定したという。さらに、グルタミン酸作動性代謝物質のバランスを示すグルタミン/グルタミン酸比、酸化ストレスを反映するメチオニン/メチオニンスルホキシド比、トリプトファン代謝経路物質のキヌレニン/トリプトファン比の異常を明らかにした。

また、ROC曲線解析により、これらの代謝物質の一部が高い精度で2つのグループを区別できることを示したという。同一サンプルを用いた、抗うつ薬による治療8週間後の代謝物質の変化についても調べた結果、治療前に患者群で低下を認めていたグルタミン濃度とキヌレニン濃度が、治療により増加し健常者群に近づくことが明らかとなった。

今回の研究結果から、血液の特定の代謝物質を測定することにより、うつ病群とそうでない群を区別できる可能性が明らかになった。研究グループは今後、症例数を増やし、うつ病の血液診断マーカーとしての有用性・実用性を検討していきたいとしている。

▼関連リンク

・徳島大学 研究成果