重症下肢虚血の発生頻度や治療方針の地域差、予後への影響は?

横浜市立大学は6月30日、急性期病院への重症下肢虚血患者の入院数・治療件数・院内死亡率には地域差があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大附属病院次世代臨床研究センターの仁田学講師と、大学院データサイエンス研究科の清水沙友里講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Atherosclerosis and Thrombosis」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

動脈硬化などを背景として下肢動脈に狭窄・閉塞が生じる疾患は、総称して「下肢閉塞性動脈疾患」と呼ばれる。中でも、高度な下肢虚血により下肢の安静時疼痛や潰瘍、壊疽を生じる重症下肢虚血は、下肢切断により生活の質を著しく低下させるだけでなく、死亡のリスクを高めることが知られている。

下肢切断の回避や、生命予後・生活の質改善を目的としたエビデンスに基づく血管内治療や下肢動脈バイパス手術といった血行再建治療が第1選択として行われており、診療指針において、これらの治療の標準化が求められている。しかし、国内では重症下肢虚血の発生頻度や治療方針の地域差により、診療の標準化が十分に実施されていない可能性があり、その結果、患者の院内予後にも地域差を生じている可能性が以前から懸念されていた。

特に重症下肢虚血患者は、治療が多岐にわたる診療科(循環器内科、放射線科、血管外科、整形外科、形成外科、皮膚科など)で実施されており、データの集積がなされてこなかった。このため、これらの地域差に関する包括的な評価はこれまで困難とされてきた。

国内7地域での入院件数・侵襲的治療数・院内死亡率を比較

そこで今回の研究では、重症下肢虚血患者の急性期病院への入院件数や侵襲的治療件数、院内死亡における地域差の実態に迫るために、国内急性期病院の大部分を網羅するデータベースを用いて分析を実施した。

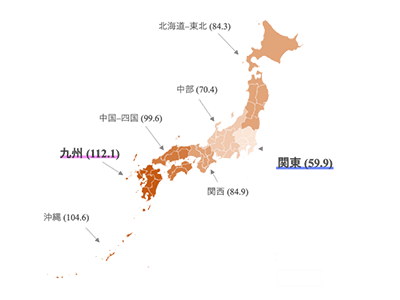

地域差を分析するにあたり国内を7つの地域(北海道-東北、関東、中部、関西、中国-四国、九州、沖縄)に分割した。診断群分類(DPC)データベースを利用して2018年4月から2020年3月までの2年間に国内急性期病院へ入院し、いずれかの侵襲的治療(血管内治療、下肢動脈バイパス手術、あるいは下肢切断術のいずれか1つ以上)を受けた重症下肢虚血患者を対象に、地域ごとの人口あたりの入院件数、侵襲的治療数、院内死亡の発生割合について比較・解析を行った。

人口100万人あたりの急性期病院への年間総入院件数、最多は九州地方・最少は関東地方

対象期間内に延べ6万9,309件の下肢閉塞性動脈疾患患者による急性期病院への入院が同定され、そのうち1万9,699件が重症下肢虚血患者による入院だった。

人口100万人あたりの重症下肢虚血患者における急性期病院への年間の総入院件数は、九州地方(112.1人)が最多で、沖縄(104.6人)が次いで多く、最も少ないのは関東地方(59.9人)だった。

血管内治療・下肢バイパス手術・下肢切断、人口あたりの実施件数に地域差

血管内治療について、人口100万人あたり最多は沖縄(81.9人)、最少が関東地方(45.6人)だった。下肢動脈バイパス手術は、最多が九州地方(16.7人)、最少が関西地方(4.8人)だった。下肢切断については、最多が九州地方(34.6人)、最少が関東地方(16.4人)と、地域により人口あたりの入院件数だけでなく治療件数も異なることが示された。

院内死亡割合、最多は沖縄・最少は中国-四国地方

急性期病院における院内死亡割合は全体で7.0%、最多は沖縄(10.9%)で、次いで関東地方(7.9%)、最少は中国-四国地方(5.7%)と地域差があることが示唆された。

重症下肢虚血患者の地域差を示す初めてのデータ、従来の知見とも合致

今回の研究では、これまで診療科を超えた包括的な評価が困難であった重症下肢虚血患者について、人口あたりの急性期病院への入院件数や侵襲的治療件数、院内死亡割合における地域差について国内全体データとして初めて提示した。

人口あたりの急性期病院への入院件数は九州地方、沖縄、中国-四国地方の順に多い結果だった。以前の沖縄は長寿県として知られていたが、2000年代初頭から食習慣の変化や運動量の減少といったライフスタイルの変化により、健康状態の悪化から生活習慣病やそれに伴う心血管合併症の増加を招き、「沖縄クライシス」として知られている。今回の研究結果は、沖縄クライシスを追認する結果となった。

一方で、沖縄以上に九州地方は人口あたりの急性期病院への入院件数が多く、論文では「九州クライシス」として紹介した。これらの地域は人口あたりの透析患者数が都道府県ランキングで上位を占めている。

地域差を考慮した診療標準化の重要性を示唆

一般に透析患者では動脈硬化の進展が速いことが知られており、重症下肢虚血発症の危険因子である。このことから、これらの地域での重症下肢虚血による入院件数の多さと関連している可能性がある。しかし、透析患者数以外にも都道府県間で人口構成、人口動態、ライフスタイルパターン、全身の健康リスク、医療インフラなどには違いがあり、かつ同研究ではこれらの違いを考慮していないため、結果の解釈には十分な注意が必要だ。

「本研究結果から、重症下肢虚血患者に対する診療の標準化を推し進め、患者予後や生活の質の改善を図るには、今回明らかとなった地域差を十分に考慮することの重要性が確認された」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・横浜市立大学 プレスリリース