低侵襲で多様な脳領域にアクセス可能な新しい手法が求められている

大阪大学は10月3日、細いカテーテルを血管に通すことで、頭の骨を外す手術をせずに脳の表面の血管に電極を置き、そこから脳波を計測することに成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の岩田貴光特任研究員(脳神経外科学)、神経情報学の栁澤琢史教授、脳神経外科学の中村元講師、貴島晴彦教授、同大産業科学研究所の植村隆文准教授、関谷毅教授、メルボルン大学 生体医工学部のDavid Grayden教授らの国際共同研究グループによるもの。研究成果は、「Advanced Intelligent Systems」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳の活動を精密に計測することは、てんかんの治療、脳機能の局在マッピング、神経疾患の診断、さらにはブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の開発において不可欠だ。頭皮上から記録する脳波(EEG)は非侵襲的で安全だが、頭蓋骨や皮膚を介するため信号が弱く、精密な解析や脳機能の解明には限界があった。一方、開頭術により脳の表面にシート状電極を置く方法(ECoG)や、脳に電極を直接挿入する方法(SEEGやマイクロ電極)は、高精度の信号を取得できるが侵襲性が高く、患者への負担や合併症の問題がある。

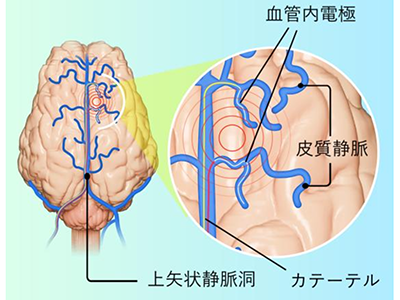

血管内に電極を留置する血管内脳波(intravascular EEG(ivEEG))は開頭せずに頭蓋内の脳波を計測できる方法として注目されており、米国を中心に「StentrodeTM」と呼ばれるステント型電極を上矢状静脈洞(SSS)に留置して脳活動を記録する研究が進められている。しかし、この血管内脳波は上矢状静脈洞からしか計測ができず、脳機能的に重要な信号源である手や口の運動領野や視覚領野からの信号など、重要な脳領域を広く計測することはできなかった。そのため「低侵襲で、かつ多様な脳領域にアクセス可能な新しい手法」が強く求められていた。

脳の表面の細い血管の中から脳波を記録する新技術を開発、ブタで性能確認

研究グループは、脳の表面の細い血管の中から脳波を記録する新技術を開発した。同研究では、臨床現場で使用されている極細のガイドワイヤーを電極として利用し、麻酔下のブタにおいて大腿部の血管からカテーテルを挿入し、脳表の皮質静脈や深部静脈に誘導した。

そこから記録された脳波信号を解析した結果、皮質静脈から得られる脳波は、これまで主に用いられてきた上矢状静脈洞からの記録よりも信号強度が大きく、特にアルファ波やベータ波といった周波数帯において、高い信号強度を示すことが明らかとなった。また、体性感覚刺激を与えた際には、左右の刺激によって異なる応答が確認され、電極の位置に応じて局所的な脳機能の違いを識別できることが示された。

従来は困難だった脳深部の脳波計測に成功、安全性にも問題なし

さらに、運動野付近に挿入した電極に電気刺激を行うと、顔や肩の筋肉が収縮する運動誘発反応が得られ、脳の運動機能領域を特定し血管内から電気刺激で反応を誘発することに成功した。加えて、深部静脈に留置した電極からは視覚刺激に対応する脳波も記録され、皮質表面だけでなく深部領域の活動を捉えることができることが実証された。

これらの一連の実験を通じて、長時間のカテーテル操作や電極の留置部位の変更を行っても血管損傷や出血といった有害事象は認められず、極細電極を用いた血管内脳波計測が安全に実施可能であることも確認された。

低侵襲の脳波計測技術、難治性神経疾患の病態解明や治療への応用に期待

今回の成果の最大の意義は、開頭手術を必要とせずに多領域の脳活動を高精度に記録できる新たな方法を発見した点にある。これは従来、侵襲性の高さと信号精度のいずれかを犠牲にせざるを得なかった脳波計測の常識を覆すものである。特に、手や口の運動にかかわる脳領域に近接した皮質静脈から安定した信号を得られることで、重度の麻痺患者が自ら意思を伝えたり機器を操作したりできる次世代ブレイン・マシン・インターフェースの実現が期待される。

「深部静脈を介した記録が可能となったことで、従来困難であった脳幹や基底核といった深部構造の活動を安全に観測できる可能性も示され、パーキンソン病や精神疾患など難治性神経疾患の理解や治療に新しい道を拓く可能性がある。こうした低侵襲で多領域にアクセス可能な新しい技術は、安全な医療を実現するだけでなく、脳科学研究の発展や産業応用に寄与することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU