従来のステロイド鼓膜内注入より優れた安全性と有効性

京都大学は12月10日、突発性難聴に対して、ゼラチンハイドロゲルを用いて内耳にIGF1(インスリン様細胞増殖因子1)を直接徐放する治療が、これまでに用いられてきたステロイドの鼓膜内注入よりも優れた安全性と有効性が期待できると発表した。

画像はリリースより

これは、同大医学部附属病院耳鼻咽喉科の中川隆之講師が中心となって行った多施設共同臨床試験(全国9施設で施行)により明らかになったもの。突発性難聴では、標準的治療であるステロイド全身投与で十分な聴力改善が認められるのは約半数で、有効な薬物治療はほとんどないのが現状だった。

難治性突発性難聴の治療に推奨

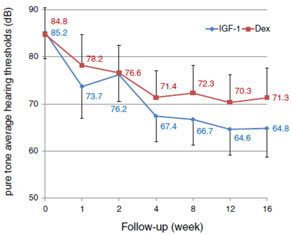

同研究では、突発性難聴に対する一般的治療法であるステロイドの全身投与による聴力回復が十分に認められない症例120例を対象として、無作為にゼラチンハイドロゲルによるIGF1の内耳局所投与とステロイド(デキサメタゾン)を鼓膜内に注入する治療法に割付け、純音聴力検査での聴力レベルを解析すると同時に、有害事象としての鼓膜穿孔の発生割合を調べた。

その結果、IGF1では、純音聴力検査での良好な聴力回復が期待できることが示され、鼓膜穿孔は全く認められなかったという。したがって、ゼラチンハイドロゲルによるIGF1の内耳局所投与は、安全性が高く、難治性の突発性難聴治療に推奨できる治療法であることが示されたとしている。

中川講師は、リリースにおいて「今後、一般的な保険診療で行える治療法とするための臨床治験への橋渡しを行っていきたい」と述べている。

なお、同研究成果は医学専門誌「BMC Medicine』に11月19日付で掲載されている。(大場真代)

▼外部リンク

・京都大学 研究成果