脳活動を2次元マップ化

自治医科大学は1月15日、同学先端医療技術開発センター 宇賀美奈子ポスト・ドクター、渡辺英寿教授、中央大学研究開発機構 檀一平太教授、京都産業大学総合生命科学部 齋藤敏之教授らの共同研究グループが大脳皮質表面からダイレクトに光で脳の血流反応を計測し、脳活動を高精度の2次元マップとして表現する手法(ダイレクト光トポグラフィー)の開発に成功したと発表した。

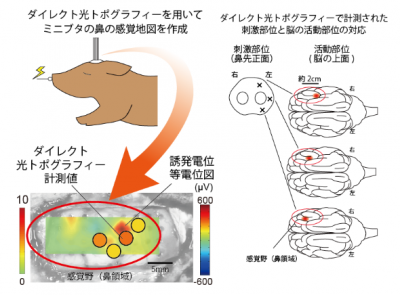

(画像はプレスリリースより)

同研究グループは、麻酔下で開頭手術中のミニブタの鼻の上部・中部・下部に電気刺激を与え、それぞれが活動する脳神経細胞をダイレクト光トポグラフィー法によって計測した。その結果、鼻の電気刺激に応じた脳の体性感覚野の位置で脳の血流反応が起こることが実証されたという。

ヒトへの応用に期待

このダイレクト光トポグラフィー技術の応用により、開頭手術中に脳機能モニタリングで患者に発話してもらうことで、言語野を同定するなどの、大脳皮質から脳血流変化を計測する事例に対応が可能となることが期待できるとされる。これにより、脳腫瘍の切除部位を最小限に止め、言語機能を温存することなどができるという。

プレスリリースでは、

今後は、動物実験を通し、ダイレクト光トポグラフィーの技術的最適化と原理究明を目指していくとともに、ヒト臨床応用に向けた安全性の向上にも取り組んでまいります。(自治医科大学プレスリリースより引用)

と述べられている。(小林 周)

▼外部リンク

自治医科大学 プレスリリース

http://www.jichi.ac.jp/news/research/2013/