極めて予後不良な亜急性硬化性全脳炎につながる麻疹

九州大学は2月21日、麻疹(はしか)ウイルスに対して、感染阻害効果を示す阻害剤の作用メカニズムを解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の栁雄介教授らの研究グループと、理化学研究所放射光科学総合研究センター、東京大学、米ジョージア州立大学らとの国際共同研究によるもの。研究成果は米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of USA」に近日中に掲載される予定。

画像はリリースより

麻疹は非常に感染力の強いウイルス感染症。麻疹患者は、一過性の免疫抑制状態となり、二次感染で肺炎や脳炎などを合併して死亡する場合がある。とくに、感染後、数年を経て約1万人に1人の割合で発症する亜急性硬化性全脳炎(SSPE)は極めて予後不良であり、致死性の脳炎として近年問題になっている。

麻疹の予防法としては、効果的な弱毒生ワクチンがあるが、特異的な治療薬は存在しないため、治療法開発が課題となっている。

2つの阻害剤、特定領域に同じように作用して感染を阻害

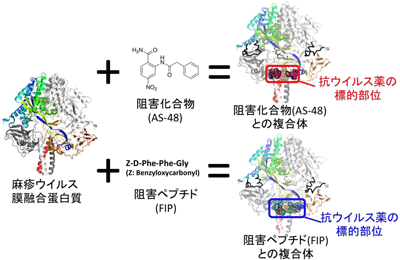

研究グループは、ウイルス学的手法と構造生物学的手法・コンピュータ科学計算・生化学的手法などを組み合わせた研究を実施。その結果、異なる2つの阻害剤(化合物およびペプチド)が、ウイルス膜融合タンパク質Fの特定の領域に同じように作用して感染を阻害するメカニズムを解明した。ウイルス膜融合タンパク質Fは、ウイルスがヒトの細胞に感染する際に必須の分子であり、神経細胞に感染する際にも極めて重要な役割を担っている分子であることから、麻疹ウイルスが引き起こす中枢神経系感染メカニズムの解明が大きく進展するとしている。

また、研究グループは阻害剤とウイルスの膜融合タンパク質Fが結合した状態を原子レベルで可視化することに成功。異なる2つの阻害剤がともにウイルス膜融合タンパク質Fのヘッド(頭部)とストーク(茎部)の境界領域に結合することで、ウイルス膜融合タンパク質Fの構造変化を阻害することで、感染防御効果が発揮されていることが明らかになったという。

近年、HIVやインフルエンザウイルスなどにおいては、ウイルスタンパク質の原子レベルでの形に基づく抗ウイルス薬の開発・改良が進められている。今回、麻疹ウイルス膜融合タンパク質Fと2つの異なる阻害剤の複合体構造が原子レベルの解像度で明らかになったことにで、麻疹についても同様の手法で抗ウイルス薬開発が可能になるという。また今回の研究で得られた構造情報は、「Protein Data Bank」を通じて世界中の研究者が利用可能となるとしている。研究グループは、「今回の研究で用いた阻害剤では治療薬としては不十分なため、本研究グループは構造情報を利用した、より効果の高い抗ウイルス薬開発の研究も進めている」と述べている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果